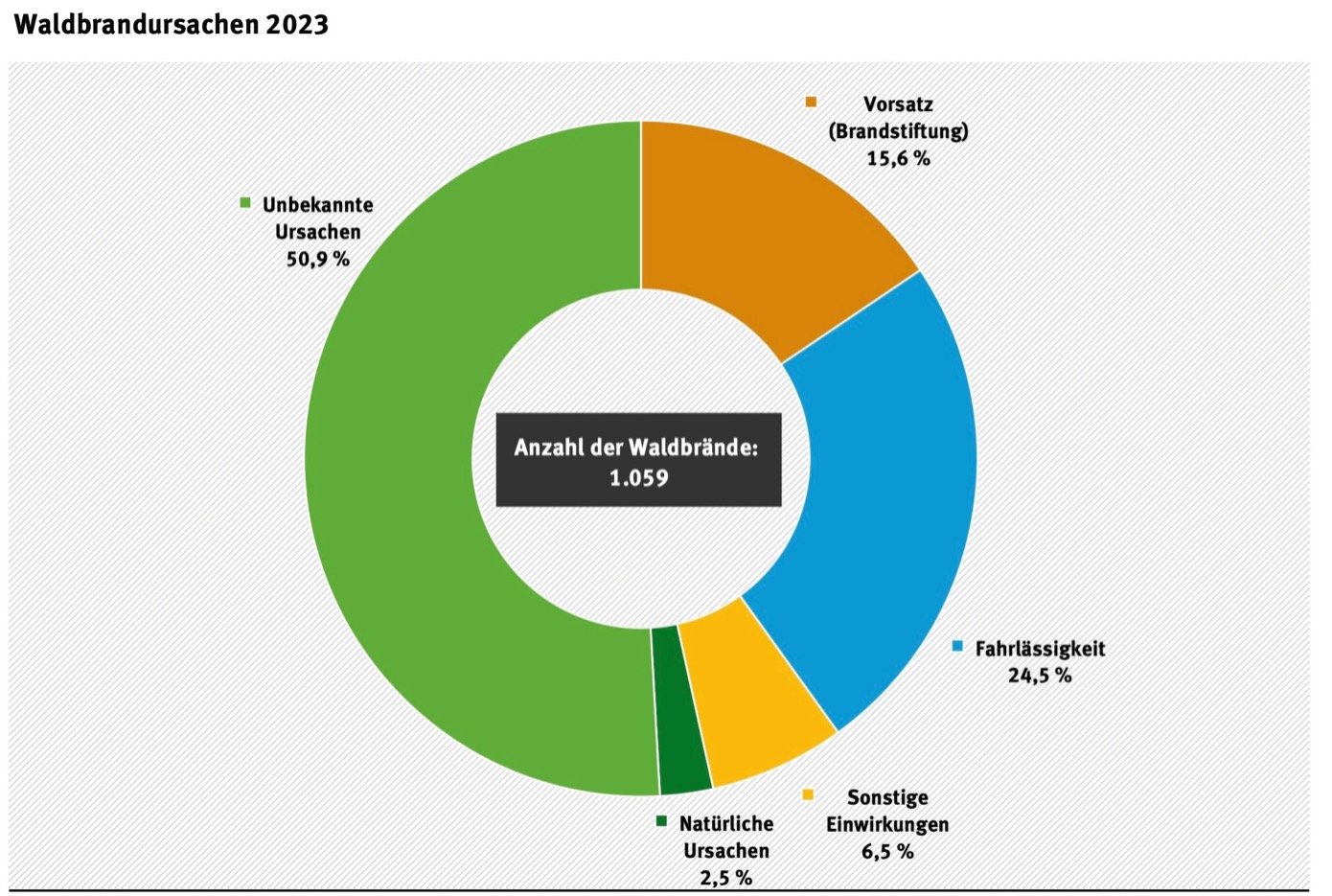

In den seltensten Fällen entzünden sich Waldbrände durch natürliche Ursachen. Laut der aktuellen Waldbrandstatistik für das Jahr 2023 wurden nur 2,5% aller Waldbrände in Deutschland durch einen Blitzschlag ausgelöst, während sie durch häufig gleichzeitige Regenfälle auch in ihrem Schadensmaß begrenzt blieben. Die Hauptursache für Waldbrände ist und bleibt also menschliches Handeln – fahrlässig, aber auch vorsätzlich.

Bei knapp der Hälfte aller Waldbrände in Deutschland sei die Feststellung der Brandursache laut dem Waldbrandbericht für 2023 nicht möglich gewesen. Menschliches Fehlverhalten führte allerdings zu etwa 45 Prozent der Brände, wenn man Fahrlässigkeit, sonstige Einwirkungen und vorsätzliche Brandstiftung zusammenzählt. Da unnachsichtiges Verhalten einen bedeutenden Anteil der Brandursachen ausmacht, sei es laut der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. besonders wichtig über alle Altersgruppen der Gesellschaft hinweg Aufklärung über Waldbrände und gefährdende Verhaltensweisen zu betreiben.

Gefährdendes Verhalten führt vor allem dann zu einem tatsächlichen Brand, wenn bestimmte klimatische bzw. witterungstechnische Voraussetzungen erfüllt sind: Eine Entzündung des Waldbodens sei nur möglich, wenn das sogenannte Auflagenstreu, das aus Nadeln und Blättern besteht, komplett durchgetrocknet ist. Im Winter komme es wegen der Feuchtigkeit von Regen und Schnee daher seltener zu Brandfällen, ausgeschlossen sind sie je nach Witterung allerdings nicht.

Im Frühjahr brennen im Ernstfall eher kleinere Waldflächen, da hauptsächlich vertrocknete Pflanzenreste aus dem Vorjahr Feuer fingen. Anfang Mai sei von einem ersten Höhepunkt in der Waldbrandgefahr zu sprechen, bis zwischen Ende Juni und Ende August, immer in Abhängigkeit mit der Witterung betrachtet, das Risiko für (großflächige) Waldbrände am höchsten sei.

Prägend für die Gefahr eines Waldbrandes ist laut Experten vor allem das sogenannte ‚Feuerwetter‘, eine Kombination aus hohen Temperaturen, wenig Niederschlag und mäßigen bis starken Winden. Außerdem gebe es Unterschiede zwischen verschiedenen Baumarten: Während Laubbäume eher weniger gefährdet sind, sei vor allem in Kiefernwäldern und Fichtenwäldern aufgrund der relativ lichten Baumkronen, dem trockenen Boden, auf denen sie wachsen, und dem dicken Nadelstreu die Brandgefahr hoch. Außerdem erhöhten die in den Nadeln enthaltenen Harze und ätherischen Öle diese Gefährdungslage.

Arten von Waldbränden und ein möglicher Ablauf

Wenn man über das Thema Waldbrand spricht, ist es wichtig, verschiedene Arten von Bränden im Wald zu unterscheiden. Zum einen gibt es sogenannte Erdfeuer, die als Schwelbrände innerhalb des Bodens die unterirdischen Organe der Bäume und Samen zerstören. Sie entstehen in Hohlräumen zwischen brennbaren Waldmaterialien – vor allem feine Stoffe wie Gras, Reisig oder Nadelstreu – und glimmen wegen der geringen Sauerstoffzufuhr vor sich hin, sodass sie auf lange Sicht größere Brände verursachen können.

Erdbrände können nicht nur durch eine äußere Zündquelle, sondern auch durch Selbstentzündung des Waldbodens entstehen, wenn der Boden durch hohe Außentemperaturen oder etwaige vorherige Brände eine Temperatur von über 200 Grad Celsius erreicht. Hierbei seien vor allem die Dichte und die Feuchtigkeit der Brennstoffe entscheidend. Außerdem diskutieren Forschende der Materialwissenschaften aktuell darüber, ob alte Kriegsmunition, die sich unter dem Waldboden auf Dauer zersetzt, so hohe Energien freigeben kann, dass sie einen Erdbrand verursachen kann.

Neben Erdbränden sind Boden- bzw. Lauffeuer möglich, bei denen das Streu auf dem Boden und oberirdische Pflanzenteile brennen. Zuletzt existieren Kronenfeuer, die sich aus besonders energiereichen Bodenfeuern entzünden, sodass über herabhängendes Geäst und die Baumrinde, umgangssprachlich als Feuerleitern bezeichnet, das Feuer in die Baumkronen übergeht.

Die Kombination aus Boden- und Kronenfeuer wird auch als Vollfeuer bezeichnet und geht mit der völligen Zerstörung einer Waldfläche einher. Nachdem das Feuer sich zunächst wahllos in alle Richtungen ausbreitet, folgt es im späteren Verlauf der Hauptwindrichtung – wechselnde Winde erschweren somit die Brandbekämpfung erheblich, während zugleich die starken Luftbewegungen für eine hohe Sauerstoffzufuhr sorgen und somit das Feuer immer wieder neu anfachen können. Ein Waldbrand erlischt erst dann von selbst, wenn am Boden keine unverbrauchten Brennstoffe mehr vorhanden sind.

Waldbrandprävention

Es mag sich nun die Frage stellen, warum ein Artikel über Waldbrände auch im Winter oder Frühjahr sinnvoll sein kann. Waldbrandbekämpfung stellt nicht nur ein aktives Eindämmen von bereits entzündeten Feuern dar: Es bestehen auch zahlreiche Präventionsmöglichkeiten, um die Wahrscheinlichkeit der Entstehung von Feuern oder das Schadensmaß zu verringern.

Neben dem Einsatz von Waldbrand-Früherkennungssystemen in Form von computergestützten Programmen und Wärmebildern, die eine frühzeitige Identifikation, Lokalisierung und Bekämpfung von Überhitzung bzw. entstehenden Feuern ermöglichen sollen, werden auch forstbauliche Maßnahmen umgesetzt:

So werden monokulturelle Nadelwälder mit verschiedenen Laubbaumarten unterpflanzt, da mehrschichte Mischwälder laut dem Umweltbundesamt weniger anfällig für Waldbrände seien. Außerdem kann die Anlage von Feuerschutzstreifen zur Unterbrechung großer Kiefernbestände eine schnelle Ausbreitung von Waldbränden minimieren. Gängig sind in diesem Kontext zehn Meter breite Krautstreifen in Form von Wildwiesen oder fünfzig Meter breite Laubholzstreifen, die dann eine ähnliche Wirkung wie die Aufforstung von Nadelbaummonokulturen besitzen.

Neben diesen technischen und forstwirtschaftlichen Vorgehensweisen bleibt, wie eingangs erwähnt, die Aufklärung der Bevölkerung als Mammutaufgabe bestehen, da Waldbrände in Deutschland in den allermeisten Fällen ein anthropogenes, also von Menschen verursachtes Problem darstellen.

Mit WhatsApp immer auf dem neuesten Stand bleiben!

Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal, um die Neuigkeiten direkt auf Ihr Handy zu erhalten. Einfach den QR-Code auf Ihrem Smartphone einscannen oder – sollten Sie hier bereits mit Ihrem Mobile lesen – diesem Link folgen: