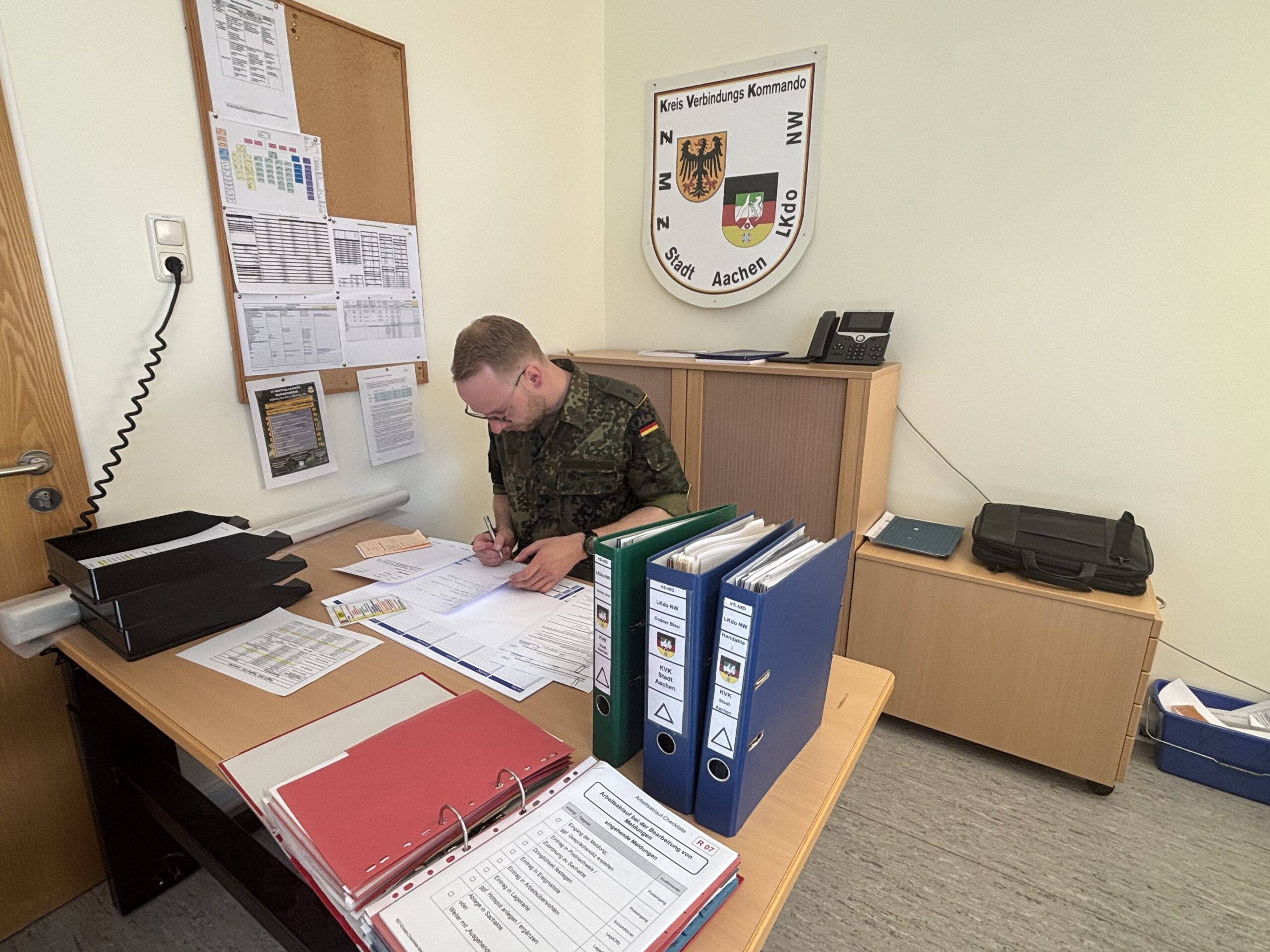

Aachen, 28. März 2025 – Wie reagieren zivile und militärische Akteure im Krisenfall? Dieser Frage widmete sich die heutige Übung des Kreisverbindungskommandos (KVK) Aachen in der Dr. Leo Löwenstein Kaserne der Bundeswehr. Im Mittelpunkt stand die Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und zivilen Behörden im Falle eines Katastrophen- und eines Landes- bzw. Bündnisverteidigungsfalles (LV/BV).

Durch das KVK Aachen wurden drei Lagen beübt, die jederzeit Realität werden könnten. Zunächst galt es einen Katastrophenfall durch Hochwasser am Rhein mit technischer Hilfeleistung zu bewältigen, anschließend musste ein großer Militärkonvoi mit annähernd 250 Fahrzeugen durch den eigenen Zuständigkeitsbereich geschleust werden und abschließend wurde ein Stromausfall in Porz-Wahn mit der Notversorgung von 400 Soldaten eingespielt.

Verbindung zwischen Bundeswehr und Zivilgesellschaft

Das KVK fungiert als Schnittstelle zwischen militärischen und zivilen Stellen und ist besonders in Krisenzeiten unverzichtbar. „Wir sind die Augen und Ohren in der Fläche“, erklärte Major der Reserve Sven B., der seit 17 Jahren im KVK tätig ist. Im zivilen Leben ist er Regionaldirektor eines Coworking-Anbieters.

Oberstleutnant Dittrich, seit mehreren Jahren Leiter des KVK Aachen, betonte die Bedeutung der KVKs für ein gesamtdeutsches Lagebild: „Wir stehen im Austausch mit der Landeskommandoebene und der operativen Führungskommandostruktur in Berlin.“

Zivil-militärische Zusammenarbeit in beide Richtungen

Im Katastrophenfall, aber auch bei Verteidigungsszenarien, spielen die KVKs eine entscheidende Rolle. Während in Friedenszeiten zivile Stellen Amtshilfe durch die Bundeswehr anfordern können – etwa bei Naturkatastrophen oder Großschadenslagen – kehrt sich im Verteidigungsfall das Prinzip um: Dann muss die zivile Infrastruktur die Bundeswehr unterstützen. Dazu gehören beispielsweise Verpflegung, Beleuchtung, Instandsetzung und personelle wie erweiterte technische Hilfe. „Nicht nur das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist für den Sanitätsdienst zuständig, sondern auch andere zivile Dienstleister können vertraglich gebunden werden“, erklärte Hauptmann Carsten S., der im Zivilberuf als Führungskraft in der Softwarebranche tätig ist.

Beispielhaft wurde ein Stromausfall in Köln-Wahn thematisiert, der die Versorgung von 400 Soldaten gefährdete. Das KVK koordinierte in einer angenommenenKrisenlage die Unterstützung – ein Einsatz, bei dem zunächst die Dienstleistungen ziviler Anbieter geprüft werden müssen, bevor Bundeswehrkapazitäten freigegeben sind. Denkbar wäre auch eine Amtshilfe durch die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk.

Personalmangel bei den Kreisverbindungskommandos

Die Bedeutung der KVKs wächst, doch es fehlt an Personal. Tobias B., Oberleutnant der Reserve und zivil Führungskraft in der öffentlichen Verwaltung, machte deutlich: „Reservistenbewerbungen sind immer willkommen. Wir benötigen weitere engagierte Kräfte.“ Aktuell gibt es 62 KVKs mit durchschnittlich zehn Mitgliedern, doch die Zahl der offenen Stellen ist hoch.

Ein weiteres Hindernis: Ab 65 Jahren ist eine Beorderung nicht mehr möglich. Dabei ist das Wissen erfahrener Kräfte gefragt, denn das KVK lebt vom „Kennen der Köpfe“ in der Region.

Oberstleutnant Dittrich gibt im Rahmen eines Interviews interessante Einblicke in die Arbeit des Kreisverbindungskommandos (KVK) der Bundeswehr und zeigt die enge Zusammenarbeit zwischen militärischen und zivilen Stellen bei der Krisenbewältigung auf.

Einige Schlüsselpunkte, die aus dem Interview deutlich wurden:

1. Krisenmanagement und Vernetzung

Oberstleutnant Dittrich beschreibt, wie wichtig es ist, dass zivile und militärische Organisationen gut miteinander vernetzt sind, um in Krisensituationen schnell und effektiv reagieren zu können. Er betont, dass regelmäßige Übungen, wie zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk (THW) oder der Feuerwehr, notwendig sind, um sich in einem Ernstfall schnell zurechtzufinden.

2. Reservisten und ihre Rolle

Als Berufssoldat und Reservist zeigt Dittrich die Bedeutung der Reservisten in der Bundeswehr auf. Die Reservisten bringen neben ihrer militärischen Ausbildung auch zivilberufliche Expertise mit, was insbesondere in Krisenfällen von großem Nutzen ist. Gleichzeitig bekräftigt er die Herausforderungen, die mit der Teilnahme an militärischen Übungen und Einsätzen in Kombination mit zivilberuflichen Verpflichtungen verbunden sind. Manche Reservisten üben mehrere Monate im Jahr.

3. Zivile und militärische Zusammenarbeit

Die Integration von zivilen Behörden wie der Stadtverwaltung und Feuerwehr in die militärischen Strukturen wird als besonders wichtig hervorgehoben. Dittrich erläutert, dass sowohl die militärischen als auch die zivilen Krisenstäbe eng miteinander kommunizieren, insbesondere im Hinblick auf Einsätze wie Hochwasserhilfe, bei der Abwicklung einer Marschroute von NATO-Truppen oder die Unterstützung bei anderen Katastrophenlagen.

4. Einsatzbereitschaft und Mobilität

Dittrich erklärt, dass die Mitglieder des KVK jederzeit einsatzbereit sein müssen, auch außerhalb regulärer Arbeitszeiten. Dies wird durch eine 24/7-Schichtplanung ermöglicht, die sicherstellt, dass immer jemand vor Ort ist, um zu reagieren, wenn ein Krisenfall eintritt. Das KVK muss dabei verschiedene Einsatzlagen bewältigen, von der Organisation der Unterkunft und Verpflegung bis hin zu logistischen Aufgaben im Rahmen von NATO-Operationen.

5. Übungen und Vorbereitung

Auch wenn das KVK bei einigen großen Einsätzen wie der Hochwasserkatastrophe oder der Corona-Pandemie bereits aktiv war, wird betont, dass regelmäßige Übungen entscheidend sind, um die Einsatzfähigkeit der Soldaten und die Zusammenarbeit mit zivilen Stellen zu gewährleisten. Dittrich hebt hervor, dass auch die kleineren Szenarien geübt werden, da sie oft genauso anspruchsvoll sein können wie die großen Krisenlagen.

Abschließend bleibt festzustellen, dass das KVK eine vielseitige, flexible und jederzeit verfügbare Einheit ist. Sie gewährleistet in der Fläche die Ansprechbarkeit der Bundeswehr vor Ort für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Durch die Vernetzung der 62 KVK vor Ort ist eine enge Zusammenarbeit mit den Polizeien, den Feuerwehren sowie den Hilfsorganisationen effektiv möglich. Die Einbindung eines Vertreters des KVK in die örtlichen Krisenstäbe ermöglicht einen kurzen Dienstweg. Dennoch betont Dittrich, dass die Meldestruktur innerhalb der Bundeswehr erfolgskritisch ist und das Landeskommando NRW fortwährend über die Lageentwicklungen informiert ist. Das Landeskommando NRW meldet im Rahmen der Befehlsstruktur weiter an das Operative Führungskommando in Berlin.

Fazit

Durch Übungen wie heute wird die zivil-militärische Zusammenarbeit gestärkt. Die Bundeswehr verdeutlicht darüber hinaus, dass ihr die aktive Beteiligung an zivilen Katastrophenlagen wichtig ist. Ferner kann aber auch eine Beteiligung ziviler Akteure bei militärischen Lagen von großer Wichtigkeit sein. Die heutige Übung der Bundeswehr ist im Kontext des Operationsplan Deutschland (OPLAN DEU) eine konkrete und wichtige Einsatzvorbereitung.

Mit WhatsApp immer auf dem neuesten Stand bleiben!

Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal, um die Neuigkeiten direkt auf Ihr Handy zu erhalten. Einfach den QR-Code auf Ihrem Smartphone einscannen oder – sollten Sie hier bereits mit Ihrem Mobile lesen – diesem Link folgen: