Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) wurde im Jahr 1865 gegründet. Seitdem ist sie für den maritimen Such- und Rettungsdienst auf den deutschen Gebieten von Nord- und Ostsee zuständig. Mehr als ein Jahrhundert lang war dies eine private Angelegenheit. Die DGzRS hatte diese satzungsgemäße Aufgabe praktisch aus ihrer Tradition heraus inne.

Bereits 1965 wurde allerdings im Zuge des Seeaufgabengesetzes die Rolle der DGzRS als alleiniger Seenotrettungsdienst festgeschrieben. Im März 1982 – unter Bezugnahme auf die 1979 in Hamburg verabschiedete Internationale S(earch)A(nd)R(escue) Convention der International Maritime Organization (IMO) – wurde in einer Vereinbarung mit dem Bundesministerium für Verkehr (BMV) der DGzRS die Durchführung, Leitung und Koordinierung des maritimen SAR-Dienstes übertragen.

Beide Parteien verständigten sich darauf, dass die DGzRS diese hoheitliche (staatliche) Aufgabe weiterhin als privatrechtlicher und gemeinnütziger Verein unabhängig, freiwillig und mit eigenen Mitteln ausführt, ohne aber als Non-Profit- Organisation Steuermittel zu beanspruchen. Damit ist die DGzRS in den Seegebieten der Bundesrepublik Deutschland auch offiziell für den maritimen SAR-Dienst verantwortlich.

Grundlagen zur Durchführung des Seenotrettungsdienstes

Die DGzRS führt den Seenotrettungsdienst auf Basis folgender internationaler Abkommen sowie nationaler Gesetze und Vereinbarungen durch:

- Mai 1965: Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Seeschifffahrt (Seeaufgabengesetz)

- Januar 1966: Durchführungsvereinbarung zum Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Seeschifffahrt (Seeaufgabengesetz) vom 24. Mai 1965

- März 1982: Vereinbarung über die Durchführung des Such- und Rettungsdienstes in Seenotfällen

- Januar 1996: Briefwechselvereinbarung zur Veranlassung sofortiger ärztlicher Hilfe und Evakuierung auf See für Schwerkranke und Schwerverletzte an Bord von Schiffen im deutschen SAR-Bereich als Ergänzung der Vereinbarung über die Durchführung des Such- und Rettungsdienstes in Seenotfällen vom 11. März 1982

- November 1996: Briefwechselvereinbarung zur Überwachung des UKW-DSC-Seenotkanals 70 und des UKW-Seenotkanals 16 sowie zur Abwicklung des Seenot-, Dringlichkeits- und Sicherheitsfunkverkehrs auf UKW als Ergänzung der Vereinbarung über die Durchführung des Such- und Rettungsdienstes in Seenotfällen vom 11. März 1982

- Mai/13. Juni 2001: Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Such- und Rettungsdienstes für Luftfahrzeuge und des maritimen Such- und Rettungsdienstes als Ersatz für die Verwaltungsvereinbarung über den Such- und Rettungsdienst für Luftfahrzeuge vom 15. Oktober 1969 sowie für die Verwaltungsvereinbarung über die Zusammenarbeit beim Such- und Rettungsdienst in Seenotfällen vom 19. April 1979

- Januar 2003: Zusatzvereinbarung über die Kooperation zwischen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und dem Havariekommando

- August 2020: Übernahme der Funktion der Rettungsleitstelle See für die Wasserrettung an den Küsten des Landes Schleswig-Holstein (Briefwechselvereinbarung Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein/DGzRS, 26. August 2020)

Internationale Grundlagen zur Durchführung des Seenotrettungsdienstes

- Internationales Übereinkommen von 1974/1979 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See (SOLAS)

- Internationales Übereinkommen von 1979 über den Such- und Rettungsdienst auf See (SAR)

- IAMSAR-Manual Volume I-III

- Seearbeitsübereinkommen der International Labour Organization (ILO) über den Gesundheitsschutz und die medizinische Betreuung von Seeleuten (Maritime Labour Convention, Title 4, 23. Februar 2006, Ersatz für das ILO-Übereinkommen Nr. 164, 8. Oktober 1987)

- Genfer Konvention von 1949

- Brüsseler Übereinkommen von 1910

Aufgaben der DGzRS

Die Aufgaben der Seenotretter sind:

- die Rettung von Menschenleben aus Seenot

- die Koordinierung aller Maßnahmen im Seenotfall und bei Hilfeleistungen innerhalb des deutschen SAR-Bereiches

- die Überwachung der UKW-Kanäle 16 und 70 für Not- und Sicherheitszwecke sowie Durchführung des Not-, Dringlichkeits- und Sicherheitsfunkverkehrs auf UKW im deutschen SAR-Bereich

- Innerhalb der Durchführung der oben genannten Aufgaben ergeben sich weitere Tätigkeiten, die damit in unmittelbarem Zusammenhang stehen:

- medizinische Erstversorgung Geretteter

- Durchführung von Sicherungsaufgaben für gefährdete Schiffe und deren Besatzungen

- Hilfe bei der Befreiung von Besatzungen von See- und Luftfahrzeugen aus unmittelbarer Gefahr

- Transport von Kranken und Verletzten einschließlich Gewährung von erweiterter Erster Hilfe und Erstversorgung von Unfallpatienten

- Durchführung jeglicher Tätigkeiten, die drohende Not- und Unglücksfälle zu verhüten helfen

- Unterstützung deutscher Schiffe oder deutscher Besatzungen bei Notfällen im Ausland

- Unterstützung der Feuerwehren bei der Brandbekämpfung im Rahmen der Möglichkeiten

- Unterstützung des Havariekommandos bei komplexen Schadenslagen

Einsatzgebiet und Stationen der Rettungsflotte

Das von der DGzRS verantwortete SAR-Gebiet entspricht in etwa der ausschließlichen Wirtschaftszone der Bundesrepublik Deutschland. Besonderheiten des Reviers sind das Wattenmeer vor der deutschen Nordseeküste, dessen Befahrbarkeit tidenabhängig ist, die nord- und ostfriesischen Inseln mit strömungsintensiven Seegatten sowie die Steilküsten der Ostsee und die von Land umgebenen Boddengewässer, küstennahe Flachwassergebiete mit Verbindung zur Ostsee.

Zurzeit sind rund 60 Seenotrettungskreuzer und -boote von 8,4 bis 46 Meter Länge einsatzbereit auf 55 Stationen an der Nord- und Ostseeküste, am Festland und auf den Inseln. Sie bilden zwischen Borkum im Westen und Usedom im Osten einen dichten Rettungsverbund. Welche Einheit wo eingesetzt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab, die nicht zuletzt aus dem umfangreichen Erfahrungsschatz der DGzRS resultieren.

Das Stationierungskonzept basiert auf den Kriterien Gefahrenschwerpunkte, Verkehrsdichte und Revierverhältnisse. Es ergibt Sinn, auf Helgoland, in exponierter Lage im Herzen der Deutschen Bucht, den größten und leistungsfähigsten Seenotrettungskreuzer stationiert zu haben, während weitere Seenotrettungskreuzer auf den Inseln und an der Küste dieses stark befahrenen Seegebietes bereitliegen. Gerade bei Großschadenslagen ist das Zusammenarbeiten verschiedener DGzRS-Einheiten erforderlich.

Die hohe Stationsdichte macht es möglich, innerhalb kurzer Zeit mehrere Seenotrettungskreuzer und -boote am Einsatzort zu haben. Bei groß angelegten Suchen und komplexen Seenotfällen ist die Zusammenarbeit verschiedener Rettungseinheiten der DGzRS erforderlich. Die Rettungsleitstelle See der DGzRS zieht bei Bedarf auf Basis internationaler Vereinbarungen Schiffe, die sich zufällig im Seegebiet aufhalten, zur Suche und Rettung hinzu.

Rettungsleitstelle See der DGzRS

In jedem Seenotfall, der sich im SAR-Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ereignet, liegt die Koordinierung für die Rettung von Menschen bei der von der DGzRS betriebenen deutschen Rettungsleitstelle See, dem Maritime Rescue Co-ordination Centre (MRCC) Bremen. Sie ist bis zum Abschluss für die Gesamtleitung zuständig. Sie sorgt für die Planung, Leitung, Koordinierung, Durchführung und den Abschluss sämtlicher SAR-Maßnahmen und für deren Dokumentation. Außerdem ist sie die Betriebsführungszentrale für die rund 60 eigenen Rettungseinheiten der DGzRS. In der Rettungsleitstelle See laufen alle Notrufe und Notmeldungen zusammen.

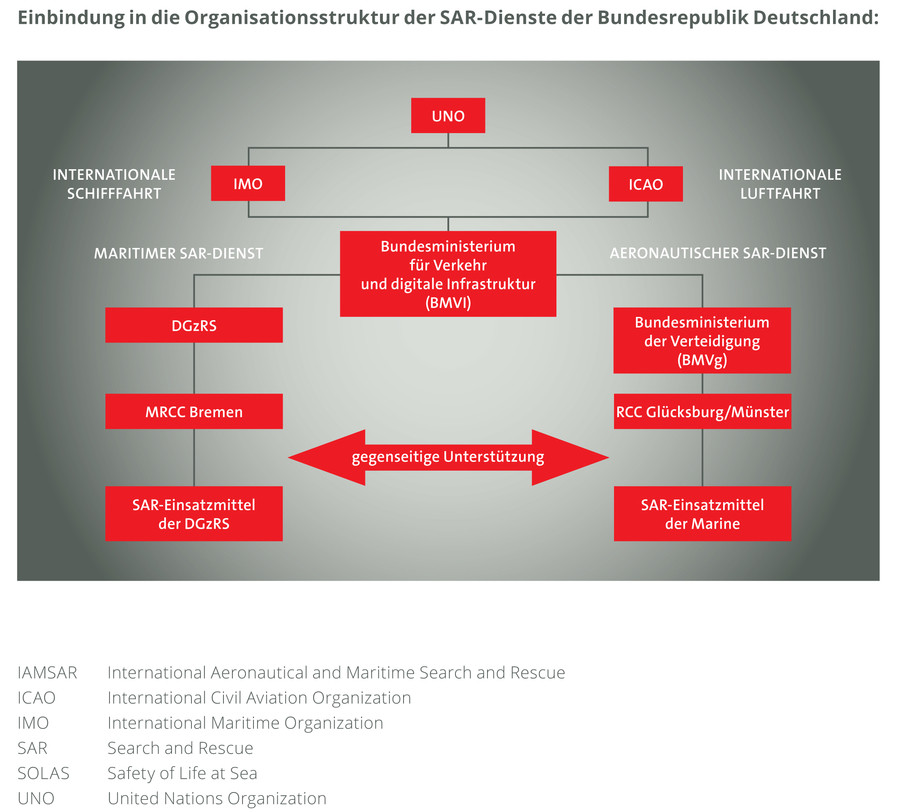

Eine enge Zusammenarbeit besteht mit anderen Rettungsleitstellen, besonders mit der SAR-Leitstelle Glücksburg (aeronautischer SAR-Dienst der Marine). Verbindliche Grundlage für die Koordinierung von Seenotfällen durch die Rettungsleitstelle See sind das Internationale Übereinkommen zur Seenotrettung (SAR-Übereinkommen) und das International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR) in seiner gültigen Fassung.

In jedem Seenotfall in ihrem Zuständigkeitsbereich kann die Rettungsleitstelle See gemäß einer Vereinbarung mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) Unterstützung durch SAR-Luftfahrzeuge bei der SAR-Leitstelle Glücksburg anfordern. Umgekehrt unterstützt die Rettungsleitstelle See mit ihren Kommunikations- und Einsatzmitteln gemäß dieser Vereinbarung im Luftnotfall die SAR-Leitstelle Glücksburg. In diesem Zusammenhang ist der DGzRS auch die Abwicklung des Not-, Dringlichkeits- und Sicherheitsfunkverkehrs im SAR-Gebiet der Bundesrepublik Deutschland übertragen worden.

Sehr eng ist im Rahmen der öffentlichen Gefahrenabwehr die Zusammenarbeit der Seenotretter mit Leitstellen der Landrettungsdienste, der Feuerwehr und der Polizei, also anderer Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS). Die Rettungsleitstelle See ist auch die zentrale Notfall-Leitstelle Offshore-Windparks (NOW). Für dieses betriebliche Unfallmanagement erhält die DGzRS einen finanziellen Ausgleich durch die Windparkbetreiber, da dies keine satzungsgemäße Aufgabe der DGzRS ist. Es hat sich jedoch als sinnvoll erwiesen, diese Aufgabe zentral von der Rettungsleitstelle See aus zu übernehmen.

Darüber hinaus ist die Rettungsleitstelle See Ansprechpartner für die deutsche Schifffahrt auf allen Weltmeeren, um bei Problemen auf hoher See den Kontakt zu den im Seegebiet zuständigen Stellen herbeizuführen (National Maritime SAR Point of Contact). Sie vermittelt funkärztliche Beratung und ggf. das Abbergen von Crewmitgliedern. Dazu arbeitet sie eng mit ausländischen Seenotrettungsleitstellen zusammen.

Die Rettungsleitstelle See ist rund um die Uhr mit erfahrenen Nautikern und Funkern besetzt (international: SMC – Search and Rescue Mission Co-ordinator). Hinzu kommt ein Notfallsanitäter oder eine Notfallsanitäterin der Johanniter am medizinischen Arbeitsplatz im MRCC, die die medizinische Beratung im SAR-Fall und bei medizinischen Notfallmaßnahmen in Offshore-Windparks durchführen. Telemedizinische Beratung ist zudem jederzeit möglich durch Fachärzte des Unfallkrankenhauses Berlin (akademisches Lehrkrankenhaus der Charité).

Im Fall einer komplexen Schadenslage, wenn bspw. Maßnahmen zur Sicherung von Natur und Umwelt sowie die Bergung von Schiffen notwendig werden, unterstützt die DGzRS das Havariekommando des Bundes und der Küstenländer, das in komplexen Schadenslagen koordiniert. Die eigentlichen Aufgaben der DGzRS bleiben davon unberührt.

Kommunikation

Im küstennahen Bereich werden für die maritime Kommunikation primär terrestrische Funkfrequenzen (UKW und Grenzwelle) genutzt. Für die hohe See werden Kurzwellen und Satellitenkommunikation (Sprach- und Datenübertragung) verwendet. Die Rettungsleitstelle See verfügt für ihre Kommunikation über ein flächendeckendes UKW-Relaisfunknetz mit rund 20 Sende- und Empfangsanlagen.

Sie nutzt zwei redundante Systeme: eines ausschließlich für die Überwachung der Notfrequenzen, das zweite für die Kommunikation mit den eigenen Rettungseinheiten (SAR Communication System, SARCOM II). Für die Zusammenarbeit mit Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) sind die Rettungseinheiten mit BOS-Funk ausgestattet.

Seenotküstenfunkstelle Bremen Rescue Radio

Die Seenotküstenfunkstelle Bremen Rescue Radio gehört räumlich und operationell zur Rettungsleitstelle See, der offizielle Rufname lautet „Bremen Rescue“ (DSC-Nr. 00211 1240). Sie überwacht ununterbrochen den UKW-Kanal 70 (DSC = Digital Selective Call, digitaler Selektivruf), den UKW-Kanal 16 (Sprechfunk) sowie die Grenzwellenfrequenz 2187,5 kHz (DSC) für Not-, Dringlichkeits- und Sicherheitszwecke und führt die Abwicklung des Not-, Dringlichkeits- und Sicherheitsfunkverkehrs auf UKW im deutschen SAR-Gebiet durch.

Seenotfall

Die Rettungsleitstelle See kennt zu jeder Zeit Standort und Status aller Rettungseinheiten der DGzRS. Geht ein Notruf ein, sind erste Informationen oft noch ungesichert und viele Ereignisse auf Stunden hinaus nicht vorherzusehen. Dennoch sind meist schnell viele Entscheidungen zu treffen: Welche Seenotrettungskreuzer und -boote können am schnellsten und besten Hilfe leisten? Sind weitere Schiffe oder Hubschrauber zur Unterstützung nötig? Ist ärztliche Hilfe erforderlich? Das MRCC Bremen koordiniert alle zur Verfügung stehenden Kräfte, auch Handelsschiffe, Behördenfahrzeuge oder Sportboote.

Nicht immer kommt der Notruf im Seenotfall über Funk. Manchmal machen sich Angehörige Sorgen, weil ein Wassersportler überfällig ist oder aufmerksame Spaziergänger sehen vom Strand aus, dass ein Mensch auf See in Gefahr ist. Oder ein Alarm wird über eine EPIRB (Emergency position-indicating radio beacon – Seenotfunkbake) automatisch ausgelöst.

Suche auf See

Damit Seefahrzeuge, insbesondere Handelsschiffe, zusammen mit SAR-See- und -Luftfahrzeugen einen wirksamen SAR-Einsatz durchführen können, ist es erforderlich, dass die Suche im Voraus geplant wird. Zu diesem Zweck sind im Hinblick auf die unterschiedlichen Gegebenheiten international eine Reihe von Suchverfahren entwickelt worden (IMO 2013).

Bei der Suchplanung sind unter anderem folgende Faktoren bzw. Kriterien zu berücksichtigen: Art und Größe des Suchobjektes, Wetter im Suchgebiet, Windstärke und -richtung, Windströmung und -drift, Meeres- und Gezeitenströmung, Sicht, Zeit, Geschwindigkeit der Sucheinheiten, Suchhöhe bei SAR-Luftfahrzeugen, Suchtiefe und Suchstreifenbreite, Abdeckung des Suchgebietes, Wahrscheinlichkeit des Auffindens sowie Fehler in der Position des Havaristen. Zu Beginn der Suchplanung ist die Position des Unfalls möglichst genau zu ermitteln.

Sollten keine zuverlässigen Angaben, zum Beispiel von Unfallzeugen oder vom Havaristen selbst, vorliegen, muss der vermutete Unfallort anhand der Informationen über die letzte bekannte Position, über den Fundort von Wrackteilen oder die geplante Reiseroute festgelegt werden. Je genauer diese Angaben sind, desto wahrscheinlicher ist der Erfolg einer Suche, da die gesamte Suchplanung auf diesen Daten basiert.

Nach der Festlegung des angenommenen Unfallortes ist die Zeitspanne zu bestimmen, die vom Zeitpunkt des Unfalls bis zum Eintreffen der Rettungseinheit(en) im Unfallgebiet vergeht. Für diesen Zeitabschnitt wird die Gesamtdrift des treibenden Objektes ermittelt. Für die Berechnung der Drift steht der Rettungsleitstelle See der DGzRS das Datenmodell des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) zur Verfügung. Mit Hilfe des Computerprogrammes SARIS wird aus diesen Daten ein Suchgebiet erstellt.

Festlegung des Suchgebietes

Die Zeit vom Eingang einer Seenotmeldung bis zum Anfang der SAR-Aktion sollte möglichst kurzgehalten werden, da sich die Überlebenschancen der Schiffbrüchigen besonders in kaltem Wasser schnell verringern und ein Auffinden mit fortschreitender Zeit immer problematischer wird. Zur Festlegung des Suchgebietes wird um den Endpunkt der Gesamtdrift ein Kreis geschlagen, dessen Radius etwa 30 Prozent der Gesamtdrift beträgt.

Ist der Unfallort nicht genau bekannt und nach den oben beschriebenen Verfahren ermittelt worden, so sollen damit mögliche Fehler bei der Festlegung der Unfallposition berücksichtigt werden. Dieses Suchgebiet wird aus Gründen der Zweckmäßigkeit durch Anlegen der Tangenten in ein Rechteck umgewandelt, es kann nun planmäßig abgesucht werden.

Ist die Unfallposition hinreichend genau bekannt und die verstrichene Zeit kurz, wird um die Unfallposition ein Kreis mit der möglichen Gesamtdrift geschlagen und anschließend mittels Sektorensuche abgesucht, oder man führt von der Unfallposition eine Suche in sich erweiternden Quadraten durch. Bleibt die „Erste Suche“ ohne Erfolg, wird für den Beginn einer möglichen weiteren Suche ein neuer Suchgebietsmittelpunkt mit dazugehörigem Suchgebiet errechnet und eine „Zweite Suche“ bzw. folgende Suchen durchgeführt.

Beendigung von SAR-Aktivitäten

Such- und Rettungsaktionen treten in die Abschlussphase ein, wenn klar wird, dass das Fahrzeug oder die Personen, die Gegenstand der Suche sind, sich nicht länger in Gefahr befinden oder gerettet sind, oder die Rettungsleitstelle See entscheidet, dass bei einer weiteren Suche keine Aussicht auf Erfolg mehr besteht.

Diese Entscheidung erfolgt in der Regel in Absprache mit dem On-Scene Co-ordinator (OSC, Einsatzleiter vor Ort) bzw. Einheiten vor Ort. Die Suche wird normalerweise nur abgebrochen, wenn nach Prüfung der Annahmen und Berechnungen, auf denen die Suchplanung beruht, und der Beurteilung der Effektivität der durchgeführten Suche keine vernünftig begründete Hoffnung mehr besteht, Überlebende retten zu können.

Die Seenotretter

Die erste Voraussetzung für Seenotretter ist Leidenschaft. Rund 180 fest angestellte und etwa 800 freiwillige Seenotretter – Männer und Frauen – sind in der Rettungsflotte tätig. Sie stehen trotz aller Technik im Mittelpunkt des Geschehens – mit ihrer Einsatzbereitschaft, ihrer hohen Qualifikation und ihrem Mut, bei jedem Wetter hinauszufahren.

Fest angestellte Seenotretter kommen in der Regel aus der Schifffahrt oder schifffahrtsnahen Berufen. Durch die DGzRS werden sie für SAR-spezifische Aufgaben weiter qualifiziert.

Freiwillige, ehrenamtlich tätige Seenotretter erhalten ihre SAR–spezifische Qualifikation in ihrer Freizeit. Die Alarmierung der freiwilligen Seenotretter erfolgt über eine Alarmierungssoftware auf dem Smartphone durch die Rettungsleitstelle See. Erste Voraussetzung ist, dass sie in der Nähe der Stationen leben und/oder arbeiten. Maritime Kenntnisse und Bezüge sind von Vorteil, aber keine unbedingte Voraussetzung.

Der Seenotrettungsdienst setzt lebenslanges Lernen voraus. Dies geschieht an der Seenotretter-Akademie mit Einrichtungen in Neustadt in Holstein und Bremen sowie in Seefahrtschulen, Trainingszentren für Schiffssicherheit und Ausbildungsstätten für Rettungssanitäter sowie auf den Stationen und an Bord der Rettungseinheiten und der Einheiten der Trainingsflotte.

Über die Seenotretter

Die DGzRS ist zuständig für den maritimen Such- und Rettungsdienst in den deutschen Gebieten von Nord- und Ostsee. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hält sie rund 60 Seenotrettungskreuzer und -boote auf 55 Stationen zwischen Borkum im Westen und Usedom im Osten einsatzbereit – rund um die Uhr, bei jedem Wetter. Jahr für Jahr fahren die Seenotretter mehr als 2.000 Einsätze, koordiniert von der deutschen Rettungsleitstelle See, dem Maritime Rescue Co-ordination Centre (MRCC) Bremen der DGzRS.

Die gesamte unabhängige und eigenverantwortliche Arbeit der Seenotretter wird ausschließlich durch freiwillige Zuwendungen finanziert, ohne jegliche staatlich-öffentliche Mittel zu beanspruchen. Seit Gründung der DGzRS 1865 haben ihre Besatzungen rund 87.300 Menschen aus Seenot gerettet oder drohenden Gefahren befreit. Schirmherr der Seenotretter ist der Bundespräsident.

Spendenkonto: Sparkasse Bremen IBAN: DE36 2905 0101 0001 0720 16 BIC: SBREDE22

Autor: Ralf Baur (DGzRS Bremen)

Erstmals erschienen in: Crisis Prevention 2/2025

Mit WhatsApp immer auf dem neuesten Stand bleiben!

Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal, um die Neuigkeiten direkt auf Ihr Handy zu erhalten. Einfach den QR-Code auf Ihrem Smartphone einscannen oder – sollten Sie hier bereits mit Ihrem Mobile lesen – diesem Link folgen: