In der vergangenen Woche ging die Website der Bundesinitiative Vernetzte Gefahrenabwehr, kurz BIVG, online. Nach nicht einmal einem Jahr ist die als gemeinnütziger Verein eingetragene Initiative schon eine Erfolgsgeschichte mit einem großen Ziel: eine vernetzte Gefahrenabwehr in Deutschland.

In diesem Beitrag: das Security Network im Gespräch mit der Präsidentin der BIVG, Dr. Sandra Kreitner. Die Fragen stellte Jessica Fuchs

Welche Ziele verfolgt die BIVG im Einzelnen?

Unser Ziel? Ganz einfach: raus aus den Silos, rein in die Vernetzung. In der Satzung steht es schon schwarz auf weiß: Wir wollen Verantwortungsträger der Gefahrenabwehr aller Ebenen aus Feuerwehr, Rettungsdienst, THW, Behörden, Unternehmen – insbesondere der Kritischen Infrastrukturen -, Bundeswehr, Polizei, Forschung, Bildung und Zivilgesellschaft besser miteinander vernetzen.

Nicht nur technisch, sondern auch menschlich – Schnittstellenkompetenz heißt eben nicht nur, dass zwei Systeme Daten austauschen, sondern dass auch Köpfe und Herzen zusammenarbeiten.

Dafür schaffen wir Formate, die nicht nach Schema F ablaufen, sondern Begegnungen ermöglichen: Workshops, Barcamps, agile Vernetzungskonferenzen und Walk-and-talk. Weil Zusammenarbeit an den Schnittstellen im Einsatz nur dann gelingt, wenn Schnittstellenkompetenz vorab entwickelt wurde.

Auf welchen Wegen möchten Sie zu diesem Ziel gelangen und mit welchen Hürden sehen Sie sich konfrontiert?

Wie kommen wir dahin? Mit Fachgruppen, die nicht nur diskutieren, sondern Lösungen erarbeiten. Mit einer Taskforce, die virtuell bereits 180 Mitglieder vernetzt – von Norddeutschland bis Zürich. Mit dem Institut für Vernetzte Sicherheit, das uns die wissenschaftliche Fundierung liefert, damit wir nicht nur Bauchgefühl haben, sondern auch belastbare Modelle. Und mit einer Mitgliedschaft, die schon bei 30 Euro im Jahr anfängt – niederschwellig, weil wir keinen ausschließen wollen.

Die Hürden? Da müssen wir ehrlich sein: Silodenken ist ein Dauerbrenner. Jeder schaut auf sein eigenes Ressort und wundert sich, dass am Ende niemand zusammenarbeitet. Gleich danach kommen die berühmten Befindlichkeiten: „Wenn der XY mitmacht, dann bin ich raus.“ Daneben existieren natürlich auch technische Schwierigkeiten, wie beispielsweise das Fehlen eines gemeinsamen, einheitlichen Lagebildes.

Thema Gesamtgesellschaftliche Resilienz: Wie sieht das Ihrer Meinung nach aus, was fehlt und wo setzt die BIVG an?

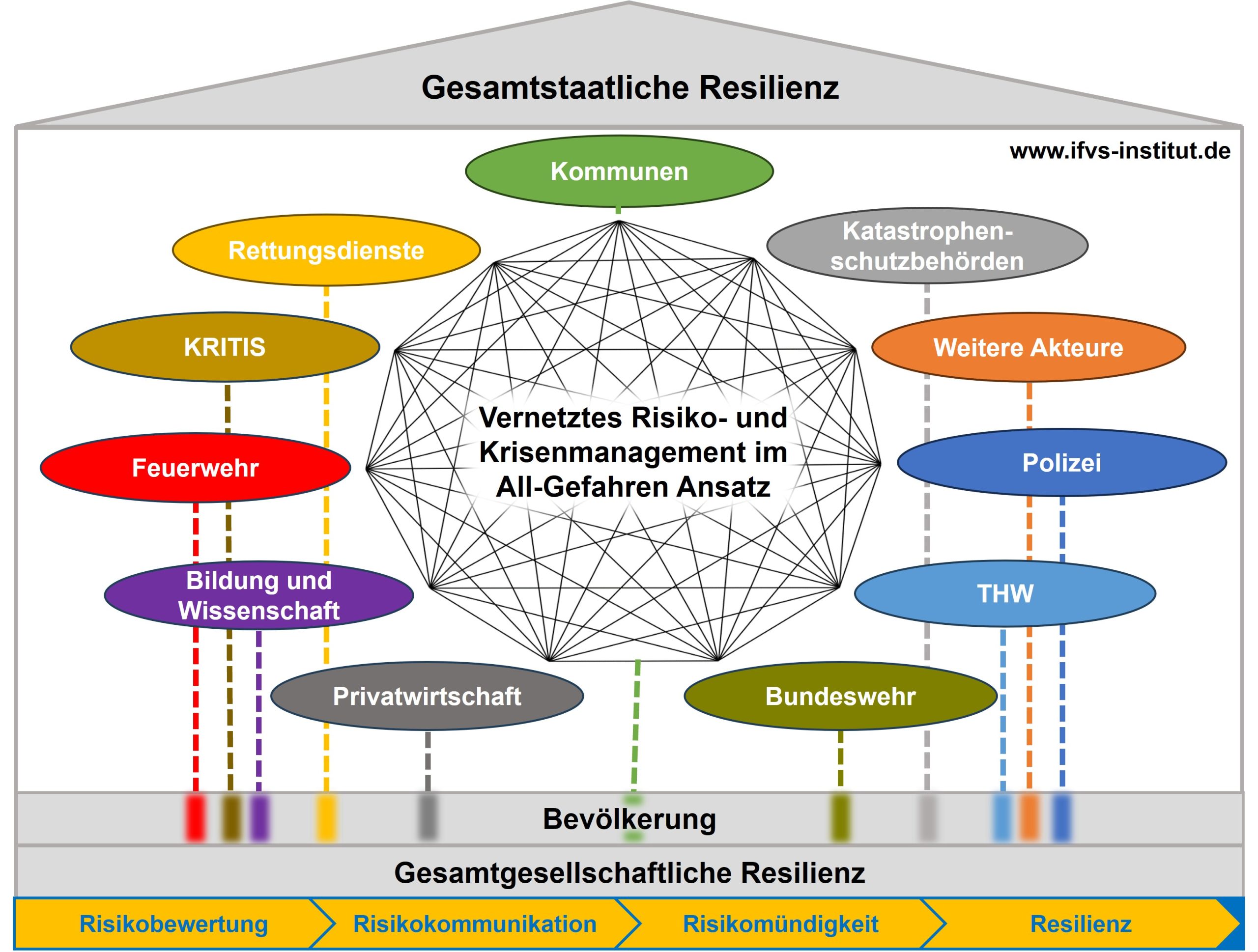

Unser wissenschaftlicher Partner, das Institut für Vernetzte Sicherheit, hat dazu ein Modell entwickelt, dass die deutsche Resilienzstrategie greifbar macht. Gesamtstaatliche Resilienz entsteht durch die vernetzte Zusammenarbeit aller relevanten Akteure im All-Gefahren Ansatz über alle Phasen des Risiko- und Krisenmanagementzyklus hinweg.

Insbesondere die Funktionsfähigkeit der Gefahrenabwehr in komplexen Lagen mit Eigenbetroffenheit erfordert neben organisationaler Resilienz auch die persönliche Resilienz der eingesetzten Kräfte, insbesondere deren Familien. Nur die konsequente Umsetzung persönlicher Resilienz im unterstellten Bereich führt zu schlagkräftigen Strukturen der Gefahrenabwehr.

Diese Maßnahmen multiplizieren sich in der Bevölkerung und bilden die Ausgangsbasis gesamtgesellschaftlicher Resilienz. Erreicht werden kann diese am Ende nur durch eine flächendeckende Risikokommunikation glaubwürdiger Akteure, die sich auch selbst für die Herausforderungen unserer Zeit rüsten.

Konkret lässt sich eine resiliente Gesellschaft so beschreiben: Bürgerinnen und Bürger wissen, wie sie sich im Notfall helfen können, haben Notvorräte, kennen ihre Nachbarn und halten im Ernstfall zusammen. Entscheidender Faktor: Multiplikatoren. Wenn Führungskräfte der Feuerwehr ihre Einsatzkräfte nicht nur technisch ausbilden, sondern ihnen und allen Mitgliedern wie auch der Bevölkerung vermitteln, dass die eigene Krisenvorsorge dazugehört, dann entsteht Wirkung in der Fläche.

Und genau da setzen wir an: Bewusstsein schaffen und Best Practices teilen, um Multiplikatoren zu schulen. Wir freuen uns nicht nur über Mitglieder aus dem Bereich der Gefahrenabwehr, sondern ausdrücklich auch über interessierte und engagierte Bürgerinnen und Bürger – weil Resilienz nur gesamtgesellschaftlich funktioniert.

Auf welche Entwicklungsschritte blicken Sie nach 8 Monaten BIVG zurück?

Wir sind noch nicht mal ein Jahr alt – gegründet im Oktober 2024, als gemeinnütziger Verein eingetragen im Februar 2025 – und haben jetzt schon bundesweit über 100 Mitglieder aus Feuerwehr, Rettungsdienst, THW, Behörden, Unternehmen – insbesondere der Kritischen Infrastrukturen -, Bundeswehr, Polizei, Forschung, Bildung und Zivilgesellschaft.

Wir waren auf Fachveranstaltungen präsent – zum Beispiel im Juni beim Forum Katastrophenvorsorge in Ulm. Wir haben unsere Taskforce zur Bewältigung komplexer Krisen verstetigt, die sich alle zwei Monate zu interessanten Schwerpunktthemen trifft, und haben zudem unsere Grundsätze und Strukturen der Vereinsarbeit entwickelt. Unsere Website www.vernetzte-gefahrenabwehr.de ist seit August online und im September steht unsere erste Jahrestagung an, auf die ich mich schon sehr freue.

Kurz gesagt: Wir sind in Rekordzeit vom Gründungstreffen zur bundesweit sichtbaren Initiative geworden, die sich jederzeit über neue Mitglieder freut.

Wo sehen Sie die BIVG in 5 Jahren?

Unsere Ziele sind durch die Satzung klar beschrieben. Ich denke, dass diese Ziele geeignet sind, eine zunehmende Anzahl an Mitstreitern zu aktivieren, die vor allem eines wollen: gemeinsam anpacken.

Zur Ihrer Person: Was bewegt zu Ihrem Engagement in der BIVG?

Warum ich das mache? Weil mit den Strukturbrüchen durch Klimawandel und Zeitenwende ganz neue Herausforderungen auf uns zukommen, die nicht in silohaften Strukturen, sondern nur durch eine vernetzte Gefahrenabwehr zu bewältigen sind. Und dazu möchte ich einen kleinen Beitrag leisten.

Mit WhatsApp immer auf dem neuesten Stand bleiben!

Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal, um die Neuigkeiten direkt auf Ihr Handy zu erhalten. Einfach den QR-Code auf Ihrem Smartphone einscannen oder – sollten Sie hier bereits mit Ihrem Mobile lesen – diesem Link folgen: