Die COVID-19-Pandemie legte gravierende Defizite in der materiellen Vorsorge des Bevölkerungsschutzes offen – insbesondere im Bereich der Lagerung und Verfügbarkeit persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Auf kommunaler Ebene fehlten vielfach strukturierte und skalierbare Konzepte, was zu kritischen Versorgungslücken führte. Der vorliegende Fachartikel analysiert die praktische Umsetzung einer wissenschaftlich fundierten Lagerstrategie, die am Beispiel der Stadt Ludwigsburg entwickelt wurde. Im Fokus steht die Übertragung des Modells auf die Stadt Freiburg sowie strukturell vergleichbare Entwicklungen im Freistaat Bayern.

Die pandemiebedingten Versorgungsengpässe der Jahre 2020 bis 2022 haben die Bedeutung struktureller Materialvorsorge im Bevölkerungsschutz deutlich hervorgehoben. Während auf Bundes- und Landesebene zentrale Beschaffungsmaßnahmen initiiert wurden, offenbarte sich auf kommunaler Ebene eine erhebliche Uneinheitlichkeit hinsichtlich Lagerhaltung, Zuständigkeiten und Steuerungstiefe.

Insbesondere die Einsatzfähigkeit systemrelevanter Bereiche war vielfach durch unzureichende Vorratshaltung und fehlende digitale Bestandsführung beeinträchtigt. Vor dem Hintergrund dieser Ausgangslage analysiert der vorliegende Beitrag ein auf kommunaler Ebene entwickeltes und praktisch erprobtes Konzept strategischer Lagerhaltung – mit Blick auf dessen Konzeption, Umsetzung und Übertragbarkeit.

Ausgangslage: PSA-Chaos zu Beginn der COVID-19-Pandemie

Zu Beginn der Pandemie zeigten sich in zahlreichen Kommunen erhebliche Schwierigkeiten bei der Sicherstellung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Infolge internationaler Engpässe stiegen Preise für Schutzmaterialien sprunghaft an, Bestellmengen wurden limitiert und Lieferzeiten verlängerten sich auf unbestimmte Zeiträume. Gleichzeitig waren in vielen Städten und Landkreisen weder geeignete Lagerkapazitäten noch zentrale Steuerungsmechanismen vorhanden, um auf die volatile Marktsituation angemessen reagieren zu können.

Die Bevorratung erfolgte häufig dezentral, aufgabenbezogen und ohne systematische Bestandsführung. Lagerorte waren teils unbekannt oder nicht mehr zugänglich, vorhandene Bestände nicht rotationsfähig oder bereits verfallen. Materialverantwortung und Bedarfsermittlung lagen bei unterschiedlichen Dienststellen, was zu Doppelbestellungen, Ineffizienzen und Versorgungsengpässen führte.

Dabei wurde deutlich, dass es nicht allein an finanziellen Mitteln mangelte, sondern vor allem an strukturierter Vorsorge, definierter Verantwortung und digital gestützter Steuerung. Viele Kommunen hatten Schutzmaterialien zwar beschafft, konnten diese jedoch nicht sinnvoll verteilen oder dokumentieren. Hinzu kam, dass ohne digitale Nachverfolgung weder Materialflüsse noch Haltbarkeiten effektiv überwacht werden konnten. Diese Defizite führten dazu, dass medizinisch notwendige Ausrüstung oft nicht dort ankam, wo sie am dringendsten benötigt wurde.

Ein zentrales Problem bestand in der fehlenden Trennung zwischen Regelbedarf und Krisenvorsorge. In der operativen Praxis waren die Bestände häufig ausschließlich auf den Alltagsverbrauch ausgelegt. Für einen längerfristigen, pandemiebedingten Mehrbedarf bestanden weder Vorräte noch Planungen. Dadurch entstand in der Frühphase der Pandemie eine Abhängigkeit von kurzfristigen Notbeschaffungen, die wiederum den Markt weiter unter Druck setzten. Diese Spirale aus Nachfrageüberhang, Preissteigerung und Lieferunsicherheit verdeutlichte die Notwendigkeit einer grundlegend neuen Lagerlogik.

Motivation: Eine ganzheitliche Strategie zur Lagerhaltung

Im Rahmen der Abschlussarbeit zum Masterstudiengang KaVoMa (Katastrophenvorsorge und -management / Master of Disaster Management and Risk Governance) des Geographisches Instituts der Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn wurde eine ganzheitliche Lager- und Vorhaltestrategie konzipiert, die auf die spezifischen Anforderungen des kommunalen Bevölkerungsschutzes zugeschnitten ist.

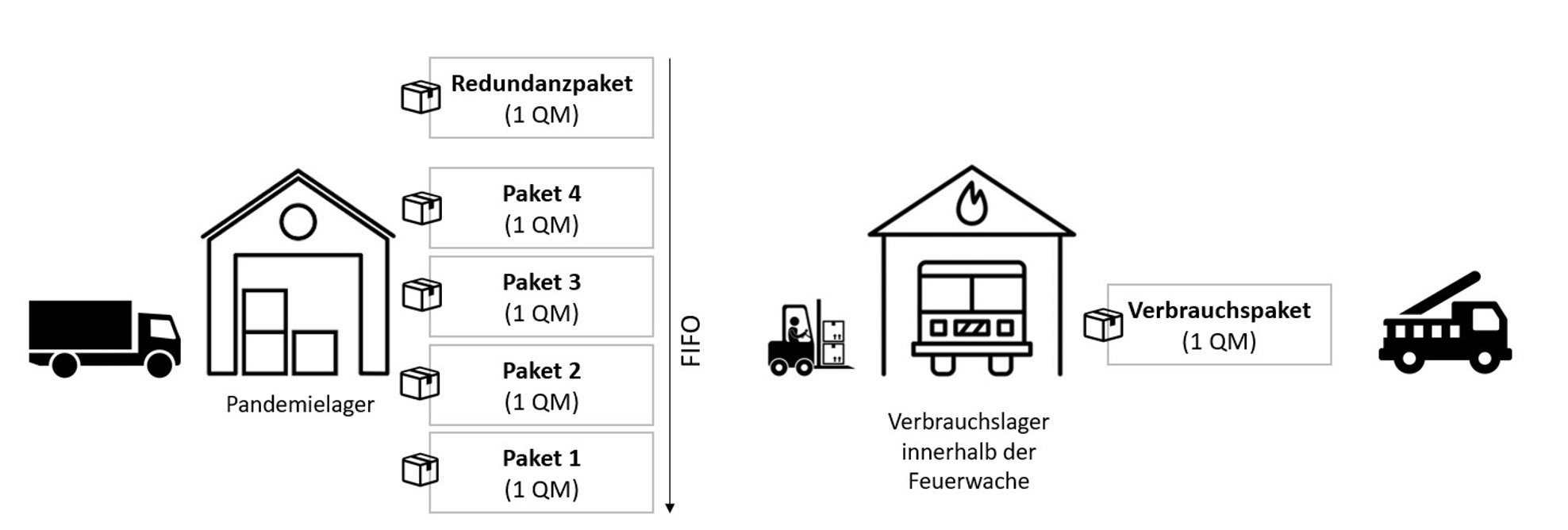

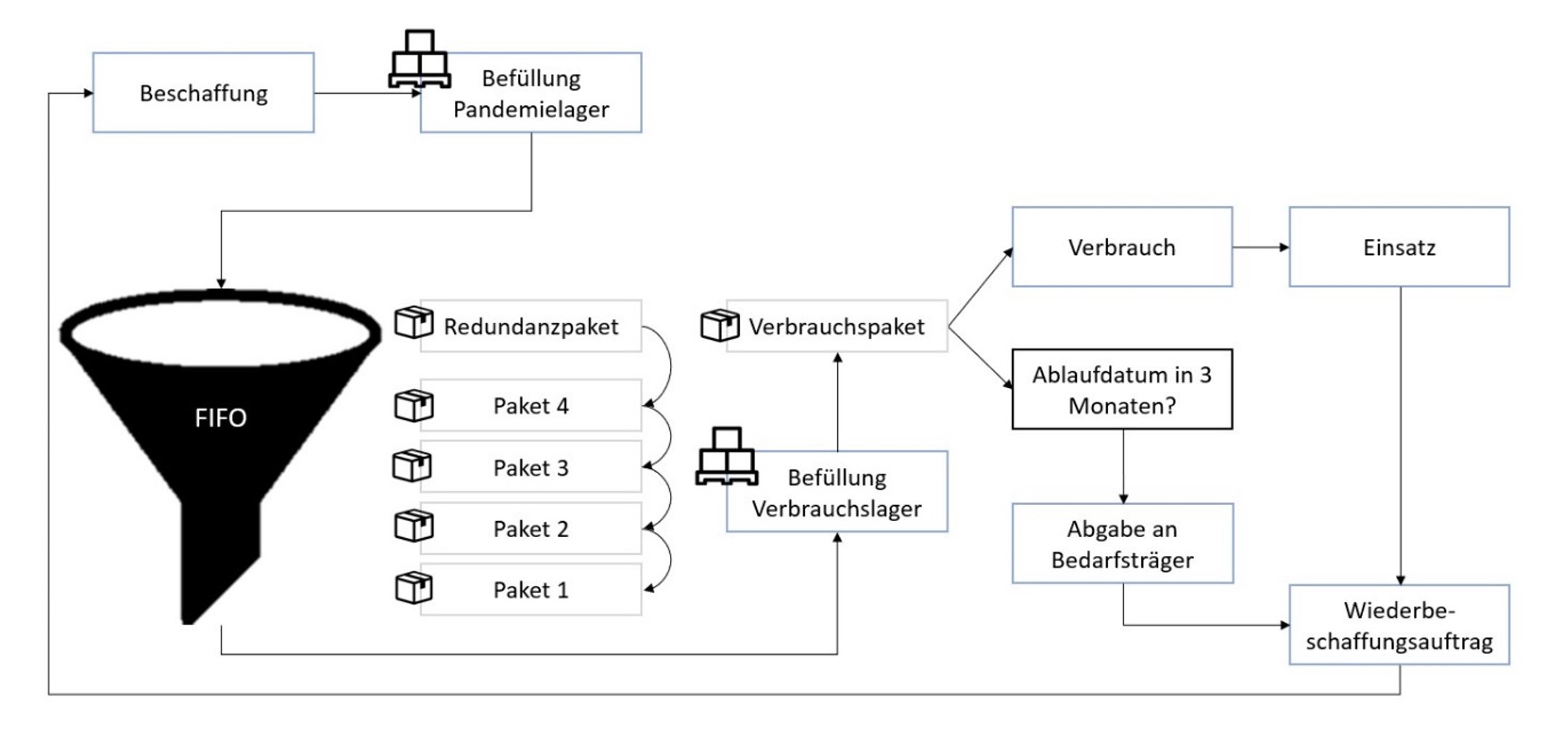

Die Entwicklung erfolgte auf Grundlage einer detaillierten Bedarfsanalyse, einer organisationsinternen Prozessaufnahme sowie unter Berücksichtigung rechtlicher, logistischer und infrastruktureller Rahmenbedingungen. Das Modell basiert auf einer zweistufigen Struktur mit klarer Trennung von Regel- und Krisenversorgung: einem Verbrauchslager für den Alltagsbetrieb und einem strategischen Pandemielager für die Krisenvorsorge.

Das Verbrauchslager dient der kurzfristigen Bereitstellung von PSA für regelmäßig auftretende Bedarfe. Es ist organisatorisch eng mit der Feuerwehr oder Bedarfsträger und dem Verwaltungsapparat verzahnt, sodass eine unmittelbare Materialverfügbarkeit gewährleistet ist. Die Lagerreichweite beträgt in der Regel zwei bis vier Wochen und wird fortlaufend über das eingesetzte Warenwirtschaftssystem kontrolliert. Demgegenüber steht das Pandemielager als redundanter Vorsorgebestand. Es umfasst eine vollständige Jahresreserve an pandemierelevanten Schutzartikeln, gegliedert in vier Quartalspakete sowie ein separates Redundanzmodul.

Diese Struktur erfüllt mehrere Funktionen: Erstens ermöglicht sie eine kontinuierliche Rotation nach dem FIFO-Prinzip (First-In-First-Out dt. der Reihe nach), wodurch Verfallsdaten eingehalten und Wertverluste minimiert werden. Zweitens erlaubt die quartalsweise Gliederung eine situationsabhängige Ausgabe großer Mengen, ohne das Gesamtsystem zu destabilisieren. Drittens bietet das Redundanzpaket die Möglichkeit, bei externen Ausfällen oder extremem Mehrbedarf über zusätzliche Reserven zu verfügen, ohne sofort in eine Krisenlage zu geraten.

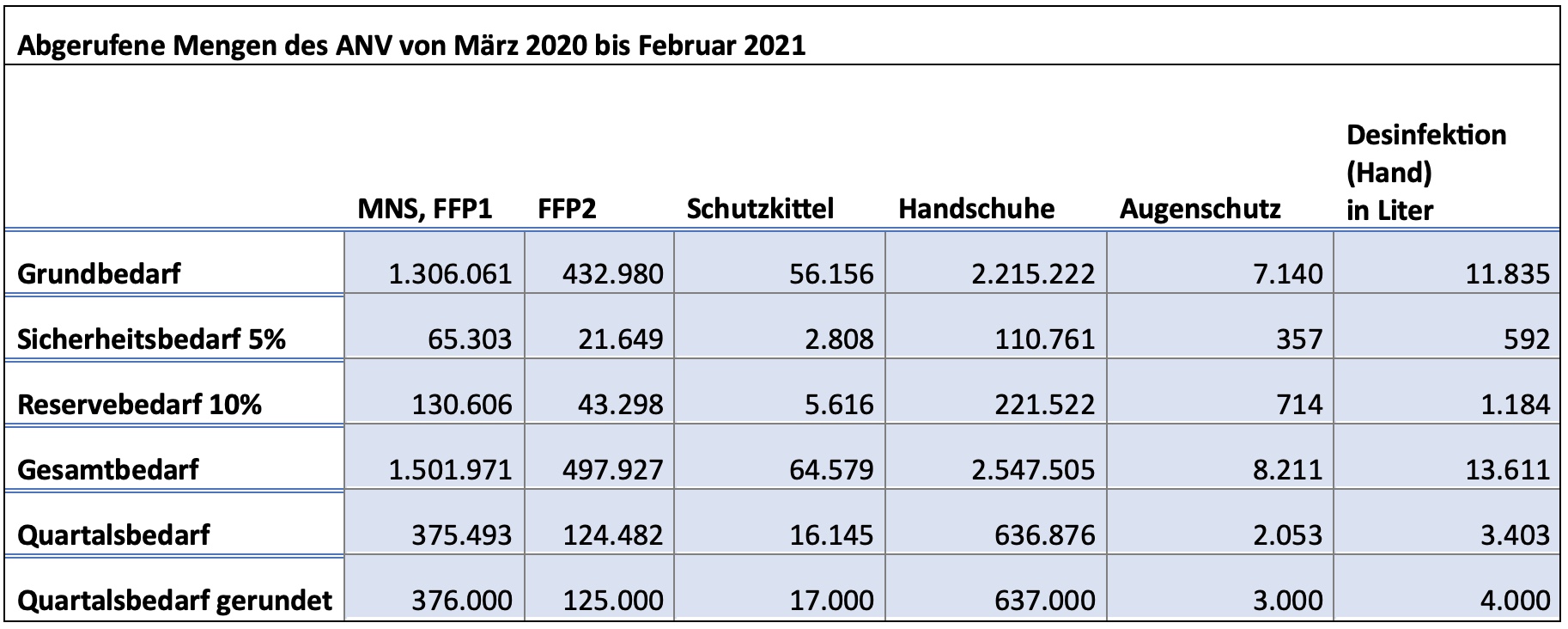

Zur Dimensionierung des Pandemielagers wurde ein mehrstufiges Berechnungsmodell entwickelt. Dieses basiert auf Einsatzstatistiken, Personalstärken, Expositionsrisiken und Erfahrungswerten aus der ersten Pandemiewelle. Ergänzend wurden Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) sowie Empfehlungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) berücksichtigt.

Die betrachteten Artikelgruppen umfassen FFP2-Masken, MNS, Schutzkittel, Einweghandschuhe, Schutzbrillen und Flächendesinfektionsmittel. Für jede Produktgruppe wurden realistische Verbrauchswerte und Haltbarkeiten ermittelt, Verpackungseinheiten und Mindestbestellmengen in die Berechnung integriert.

Digitalisierung als entscheidende Hilfe

Besondere Aufmerksamkeit galt der Digitalisierung aller Lagerprozesse. Das implementierte Warenwirtschaftssystem bildet sämtliche Materialflüsse ab – von der Anlieferung über Einlagerung, Entnahme und Verteilung bis hin zur Entsorgung abgelaufener Artikel. Es dokumentiert Chargen, Verfallsdaten, Mindestmengen und Bewegungsverläufe lückenlos und revisionssicher. Automatisierte Warnmeldungen bei kritischen Beständen oder bevorstehendem Ablauf ermöglichen eine frühzeitige Reaktion. Die Integration in die kommunale IT-Infrastruktur sorgt für Skalierbarkeit und Zukunftsfähigkeit.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die klare organisatorische Einbettung. Zuständigkeiten werden durch SOPs (Standard Operating Procedure dt. Standardvorgehensweise) exakt definiert, Abläufe standardisiert, Schulungskonzepte für zuständiges Personal müssen entwickelt sein. Das System wurde so aufgebaut, dass es auch unter Krisenbedingungen funktionsfähig und belastbar bleibt.

Übertragung der Ludwigsburger Struktur auf die Stadt Freiburg im Breisgau

Die Übertragbarkeit der in Ludwigsburg entwickelten Vorhaltestruktur wurde im Rahmen eines fachpraktischen Projekts in der Stadt Freiburg im Breisgau überprüft. Ausgangspunkt war eine im Jahr 2023 durchgeführte Semesterarbeit eines wissenschaftlichen Mitarbeiters der Berufsfeuerwehr Freiburg, die auf Basis der Masterarbeit konzipiert und unter realen Bedingungen weiterentwickelt wurde. Ziel war die Einführung eines operativen Lagerkonzepts für pandemierelevante Schutzartikel, das sich in die bestehenden Verwaltungs- und Einsatzstrukturen integrieren lässt.

Eine erste Bestandsaufnahme ergab zahlreiche strukturelle Defizite: Lagerorte waren teilweise nicht bekannt oder ungenügend dokumentiert, vorhandene Bestände lagen außerhalb medizinischer Haltbarkeitsfristen oder entsprachen nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Die Materialverantwortung war uneinheitlich geregelt, was zu Mehrfachbeschaffungen und fehlender Rotation führte. Darüber hinaus bestand keine zentrale Übersicht über die vorhandenen Vorräte, was eine gezielte Bedarfsplanung unmöglich machte.

Vor diesem Hintergrund wurde das Ludwigsburger Modell als konzeptionelle Grundlage übernommen, jedoch an die lokalen Gegebenheiten angepasst. Insbesondere die Verfügbarkeit geeigneter Liegenschaften, die kommunale Haushaltslage sowie bestehende Verwaltungsprozesse erforderten Modifikationen in der operativen Umsetzung.

Die Bedarfsermittlung erfolgte mittels eines Excel-basierten Planungsmodells, das eine differenzierte Erfassung der Bedarfe nach Zielgruppen, Rollenprofilen und Expositionsrisiken ermöglichte. Hierbei wurden insbesondere die Anforderungen von Feuerwehr, Schulen, Kindertagesstätten und Pflegeeinrichtungen berücksichtigt.

Die physische Lagerung wurde zunächst in einem provisorisch umfunktionierten Bestandsgebäude im Freiburger Südwesten realisiert. Dieses Übergangslager wurde mit brandschutztechnischen Einrichtungen, Zutrittskontrollen und Regalsystemen ausgestattet, um die Anforderungen eines Pandemielagers zu erfüllen. Perspektivisch ist eine Integration in das neu entstehende städtische Rettungszentrum vorgesehen, was logistische Synergien und eine strukturelle Verankerung in der Gefahrenabwehr ermöglichen soll.

Ein zentrales Entwicklungsziel war der Aufbau eines digitalen Lagerverwaltungssystems, da eine solche Infrastruktur zuvor nicht existierte. Hierzu wurde ein umfassender Anforderungskatalog erarbeitet, der neben Grundfunktionen wie Bestandsverwaltung und Verfallsüberwachung auch komplexe Merkmale wie Mehrbenutzerverwaltung, Rollenrechte, automatische Warnsysteme und Schnittstellen zu bestehenden IT-Systemen umfasste.

Ziel war eine transparente, revisionssichere und dynamisch steuerbare Lösung, die sowohl den Anforderungen des Bevölkerungsschutzes als auch haushaltsrechtlichen Vorgaben entspricht.

Interdisziplinäre Umsetzung

Die Umsetzung des Projekts erfolgte interdisziplinär. Eine projektbezogene Arbeitsgruppe – bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern des Amts für Brand- und Katastrophenschutz (ABK), des Amts für Notfallvorsorge (ANV), Technisches Gebäudemanagement (TGM), dem Amt für Digitales und IT (DIGIT) und des Liegenschaftsamts (ALW) – koordinierte alle Maßnahmen. Entscheidungswege wurden durch kurze Kommunikationskanäle beschleunigt, Zuständigkeiten klar verteilt und die fachliche Expertise der einzelnen Bereiche gebündelt. Die Einbindung externer Partner erfolgte frühzeitig und sicherte eine breite Akzeptanz des Projekts.

Die Einführung der Quartalslogik sowie eines rollierenden Materialaustauschs wurde zunächst im verkleinerten Maßstab getestet. Anstelle eines vollständigen Jahresvorrats wurde ein Drei-Monats-Bestand aufgebaut, der später schrittweise erweitert werden soll. Artikel mit nahendem Verfallsdatum wurden gezielt an Einrichtungen mit hohem Materialumschlag abgegeben, z. B. Pflegeheime oder medizinische Dienste. Dadurch konnte der Verfall reduziert und die Versorgungssicherheit anderer Akteure erhöht werden.

Diese modulare Herangehensweise ermöglichte eine flexible Anpassung an Haushaltslagen und politische Rahmenbedingungen. Die kontinuierliche Rückkopplung mit Entscheidungsträgern innerhalb der Stadtverwaltung trug zur Verankerung der Strategie bei. Auch die Schulung des verantwortlichen Personals sowie die Dokumentation aller Prozesse in standardisierten Verfahrensabläufen unterstützten die nachhaltige Implementierung.

Wissenschaftliche Konzepte sind realisierbar

Die Umsetzung in Freiburg zeigt exemplarisch, dass wissenschaftlich entwickelte Konzepte – bei entsprechender Anpassung – auch in komplexen kommunalen Strukturen realisierbar sind. Insbesondere die Kombination aus pragmatischer Umsetzung, digitaler Steuerung, organisatorischer Klarheit und kontinuierlicher Prozessbegleitung erwies sich als tragfähig.

Parallel zu den kommunalen Entwicklungen wurden auf Landesebene Maßnahmen ergriffen, um die Lehren aus der Pandemie systematisch in dauerhafte Strukturen zu überführen. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Einrichtung der sogenannten „Landesreserve Gesundheitsschutz“ durch das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP). Ziel dieser Reserve ist es, im Falle künftiger Gesundheitskrisen über ausreichende Bestände an PSA und weiteren Schutzartikeln zu verfügen, um kurzfristige Eigenversorgung sicherzustellen.

Laut offiziellen Pressemitteilungen sowie Medienberichten, insbesondere einer umfassenden Reportage des Bayerischen Rundfunks, umfasst das Lagerkonzept über 200 Millionen Schutzartikel, darunter FFP2-Masken, MNS, Schutzkittel, Handschuhe und Desinfektionsmittel. Die Lagerung erfolgt zentral in mehreren, eigens dafür ausgestatteten Hallen mit klimatisierten Bedingungen. Zusätzlich werden dezentrale Zugriffsmöglichkeiten für regionale Bedarfsträger geschaffen.

Beim genaueren Vergleich mit der in Ludwigsburg entwickelten Strategie zeigen sich bemerkenswerte strukturelle Parallelen. Auch in Bayern basiert das Lager auf einer Quartalslogik, bei der die Materialrotation nach festen Intervallen erfolgt. Es werden digitale Systeme zur Verwaltung der Bestände eingesetzt, einschließlich Funktionen zur Verfallsdatenkontrolle, Bestandsmeldung und Zugriffskontrolle. Die Materialausgabe erfolgt kontrolliert, die Nachbefüllung bedarfsgerecht.

Darüber hinaus wird – ähnlich wie in Ludwigsburg und Freiburg – eine gezielte Abgabe von nicht mehr lagerfähigem, aber noch verwendbarem Material an kommunale oder soziale Einrichtungen praktiziert. Diese Vorgehensweise reduziert Verfall, stärkt die Versorgung der Fläche und schafft Akzeptanz bei den beteiligten Akteuren. Auch die Einbindung von Hilfsorganisationen sowie die Zusammenarbeit mit Landesbehörden und kommunalen Stellen ist Teil der bayerischen Struktur.

Obgleich in den offiziellen Verlautbarungen keine direkte Referenz zur Masterarbeit oder zu den kommunalen Vorbildern genannt wird, legen die strukturellen Übereinstimmungen nahe, dass ähnliche Überlegungen und Bewertungsmaßstäbe zur Anwendung kamen. Die Konvergenz der Konzepte spricht für die Praxistauglichkeit und Systemkompatibilität der entwickelten Grundprinzipien.

Die Tatsache, dass ein Flächenland wie der Freistaat Bayern den Aufbau einer eigenständigen Landesreserve initiiert, unterstreicht die strategische Bedeutung resilienter Lagerhaltung. Gleichzeitig liefert das Beispiel einen wichtigen Beleg dafür, dass kommunale Konzepte nicht nur im Kleinen wirken, sondern auch als Grundlage für übergeordnete Strukturen dienen können – vorausgesetzt, sie sind systematisch, skalierbar und rechtskonform ausgearbeitet.

Sechs zentrale Erkenntnisse

Aus der Verbindung von theoretischer Konzeptentwicklung, kommunaler Anwendung und landesweiter Entwicklung ergeben sich sechs zentrale Erkenntnisse, die über den Einzelfall hinaus Relevanz besitzen:

- Strukturierte Vorhaltung rettet Reaktionsfähigkeit. In Krisensituationen entscheidet die schnelle Verfügbarkeit von Schutzartikeln über den Handlungsspielraum staatlicher und kommunaler Akteure. Strategisch dimensionierte, rotierende Lager ermöglichen es, unabhängig von globalen Lieferketten zu agieren.

- Digitalisierung ist zwingend erforderlich. Ohne digital gestützte Lagerverwaltung sind Transparenz, Rotation, Verfallsüberwachung und Bedarfsplanung nicht realisierbar. Ein professionelles System muss integraler Bestandteil jeder Vorhaltestruktur sein.

- Redundanz ist wirtschaftlich sinnvoll. Die gezielte Bevorratung über den Regelbedarf hinaus reduziert das Risiko von Engpässen, senkt Beschaffungskosten in Krisenzeiten und ermöglicht die Weitergabe überschüssiger, aber nutzbarer Artikel an externe Bedarfsträger.

- Kooperation ist systementscheidend. Bevorratung kann nicht isoliert in einzelnen Organisationseinheiten erfolgen. Erst durch das koordinierte Zusammenwirken von Verwaltung, Technik, Logistik, IT und Einsatzkräften entsteht eine widerstandsfähige Infrastruktur.

- Wissenschaftliche Modelle sind übertragbar. Die Umsetzung des Ludwigsburger Modells in Freiburg zeigt, dass mit klaren Strukturen und angepassten Ressourcen eine vollständige Implementierung in kommunale Prozesse möglich ist.

- Landesweite Entwicklungen bestätigen die strategische Richtung. Das bayerische Beispiel zeigt, dass die in der Masterarbeit entwickelten Prinzipien auch auf übergeordneter Ebene Bestand haben und zur Grundlage struktureller Vorsorge werden können.

Die COVID-19-Pandemie hat strukturelle Schwächen in der logistischen Vorsorge des Bevölkerungsschutzes deutlich hervortreten lassen. Strategische Lagerhaltung medizinischer Schutzartikel ist dabei nicht als ergänzende Maßnahme, sondern als integraler Bestandteil einer widerstandsfähigen Versorgungsarchitektur zu verstehen. Die in Ludwigsburg entwickelte und in Freiburg sowie Bayern praktisch erprobte Struktur verdeutlicht, dass der Aufbau robuster, digital gestützter Lagerkonzepte unter realen Rahmenbedingungen möglich ist – vorausgesetzt, konzeptionelle Stringenz, operative Planung und institutionelle Abstimmung greifen ineinander.

Die Erfordernis solcher Systeme gilt über den pandemischen Kontext hinaus. Auch künftig ist mit Lagen zu rechnen, in denen die Versorgungssicherheit innerhalb kürzester Zeit gewährleistet sein muss. Die hier vorgestellte Vorgehensweise zeigt, dass diese Anforderungen nicht theoretisch bleiben müssen, sondern mit angemessenen Mitteln und klaren Strukturen in funktionierende Systeme überführt werden können. Die Umsetzung ist möglich, fachlich geboten und im institutionellen Kontext reproduzierbar.

Autor: Florian Haubensak

Mit WhatsApp immer auf dem neuesten Stand bleiben!

Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal, um die Neuigkeiten direkt auf Ihr Handy zu erhalten. Einfach den QR-Code auf Ihrem Smartphone einscannen oder – sollten Sie hier bereits mit Ihrem Mobile lesen – diesem Link folgen: