Amokläufe und lebensbedrohliche Einsätze wie die Anschläge auf die Weihnachtsmärkte in Magdeburg und Berlin oder in Aschaffenburg haben in den letzten Jahren für düstere Schlagzeilen gesorgt und sich tief in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Während die Einsatzkräfte vor Ort mit höchster Professionalität und Einsatzbereitschaft die Herausforderungen meisterten, blieben die entscheidenden Prozesse in den Leitstellen oft im Hintergrund. In diesem Fachartikel werfen wir einen Blick auf die Sichtweise der Leitstellenmitarbeiter und beleuchten, wie Notrufe entgegengenommen, Einsätze koordiniert und strategische Vorbereitungen getroffen werden müssen, um im Ernstfall angemessen reagieren zu können. Erfahren Sie, welche Prozesse und Maßnahmen notwendig sind, um optimal auf solche Krisensituationen vorbereitet zu sein.

Lebensbedrohliche Einsatzlagen (LebEL) stellen eine der größten Herausforderungen für Sicherheits- und Einsatzkräfte dar. Diese Szenarien sind oft zunächst nicht eindeutig einzuordnen und bergen ein hohes Gefährdungspotential für das Leben von Opfern, Unbeteiligten sowie der Einsatzkräfte selbst. Unter LebEL werden Situationen verstanden, in denen ein oder mehrere Täter mit Waffen, Sprengmitteln, gefährlichen Werkzeugen oder außergewöhnlicher Gewalt gegen Personen vorgehen. Dabei kann es bereits zu Verletzungen oder Todesfällen gekommen sein, und es besteht die Möglichkeit, dass die Täter weiterhin auf weitere Personen einwirken.

Eine LebEL kann bereits dann vorliegen, wenn Hinweise auf ein potenziell gefährliches Täterverhalten vorliegen. Wichtig ist hierbei, dass lebensbedrohliche Einsatzlagen, Amoklagen und Terrorlagen nicht identisch sind. Amok- und Terrorlagen sind auch begrifflich zu unterscheiden, da sie unterschiedliche Motivationen aufweisen. So können sowohl persönlich-psychologische Motive wie bei Amoklagen als auch politisch-religiöse oder ideologische Motive wie bei Terroranschlägen das Handeln der Täter bestimmen. Da sie aber aus Sicht der Leitstelle eine gewisse Schnittmenge aufweisen, können sie in einem Konzept gemeinsam betrachtet werden. Die besondere Dringlichkeit in der Anfangsphase einer solchen Lage ergibt sich aus der akuten Lebensgefahr, die für alle Personen im Einwirkungsbereich des Täters besteht.

Problematisch ist dabei, dass unterschiedliche Tatmittel wie Schuss- und Stichwaffen, Sprengstoffe, Brandbeschleuniger oder gefährliche Stoffe (CBRN(E)) eingesetzt werden können. Charakteristisch für diese Einsatzlagen ist neben der außergewöhnlichen Dynamik und Unübersichtlichkeit vor allem die anhaltende Bedrohungslage, die häufig in eine tatsächliche oder vermutete Gefährdung der Einsatzkräfte mündet.

Angesichts der aktuellen weltpolitischen Entwicklungen und der erhöhten Eintrittswahrscheinlichkeit solcher Gefahrenlagen ist es unerlässlich, dass alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben umfassende Vorbereitungen treffen, um auf diese Herausforderungen effizient und angemessen reagieren zu können. Aus Sicht der Leitstellen können bereits bestehende Einsatzkonzepte angepasst werden und bei bestehenden oder geplanten Neu- oder Umbauplanungen von Leitstellen sollten Sonderlagen, nicht nur LebEL, explizit berücksichtigt werden.

Die Feststellung einer LebEL stellt einen zentralen Aspekt der polizeilichen Gefahrenabwehr dar und erfolgt grundsätzlich durch die zuständige Polizeibehörde. Eine LebEL wird eindeutig als solche benannt und muss klar von anderen Einsatzszenarien, wie beispielsweise einem Massenanfall von Verletzten (MANV), abgegrenzt werden. Die Wege zur Feststellung und die Erkenntnis, dass eine lebensbedrohliche Situation vorliegt, können dabei variieren, abhängig von den spezifischen Gegebenheiten und der Kommunikationen, die im Verlauf des Einsatzes zustande kommen.

Ein erster Schritt zur Feststellung der LebEL erfolgt durch die Meldung der Polizei an die Leitstelle. Diese Mitteilung ist entscheidend, um rasch geeignete Maßnahmen einleiten zu können. Darüber hinaus kann die Bedrohungslage auch direkt bei der Notrufabfrage erkannt werden. Hierbei spielt der Disponent der Leitstelle eine Schlüsselrolle, indem er durch die Inhalte der Notrufe Hinweise auf potenzielle Gefahren, wie den Einsatz von Waffen oder Explosivstoffen, erhält. Es ist auch hier von elementarer Bedeutung durch möglichst viele Informationen eine LebEL richtig zu erkennen, denn nicht jedes Kraftfahrzeug in eine Menschenmenge muss einen Anschlag darstellen. Denn sicherlich haben einige bei der Meldung am 04. Mai 2025 in Stuttgart zuerst an Anschläge wie zuletzt in Magdeburg gedacht, was sich schlussendlich als trauriger Unfall dargestellt hat. Daher sollten auch alle eingehenden Notrufe korrekt abgefragt werden, um ein Bild aus verschiedenen Blickwinkel zu erhalten.

In einigen Fällen kann die Feststellung auch zufällig während eines laufenden Einsatzes der Feuerwehr oder des Rettungsdienstes erfolgen, wenn z.B. Bedrohungen durch Waffen oder Sprengstoffe offensichtlich werden. Ein Beispiel hierfür ist der Hinterhalt in Ratingen im Jahr 2023. Schließlich ist es auch möglich, dass die Polizei vor Ort eine LebEL erkennt und entsprechend handelt, um die Sicherheit von Personen und Einsatzkräften zu gewährleisten. Diese unterschiedlichen Ansätze zur Erkennung einer LebEL verdeutlichen die Komplexität und die Notwendigkeit einer adäquaten Reaktion in kritischen Situationen.

Im Falle der Feststellung einer LebEL ist vor der Alarmierung der Kräfte des Rettungsdienstes und der in Zusammenarbeit mit der Polizei eine klare Raumordnung festzulegen und den Einsatzkräften in geeigneter Form mitzuteilen. Diese Maßnahme dient dazu, Verwechslungen zu vermeiden und die Einsatzkräfte vor möglichen Gefahren zu schützen. Im Rahmen der Einsatzvorplanung sollte daher im Vorfeld geklärt werden, ob der tatsächliche Einsatzort oder besser ein Bereitstellungsraum als Alarmierungsadresse gewählt wird.

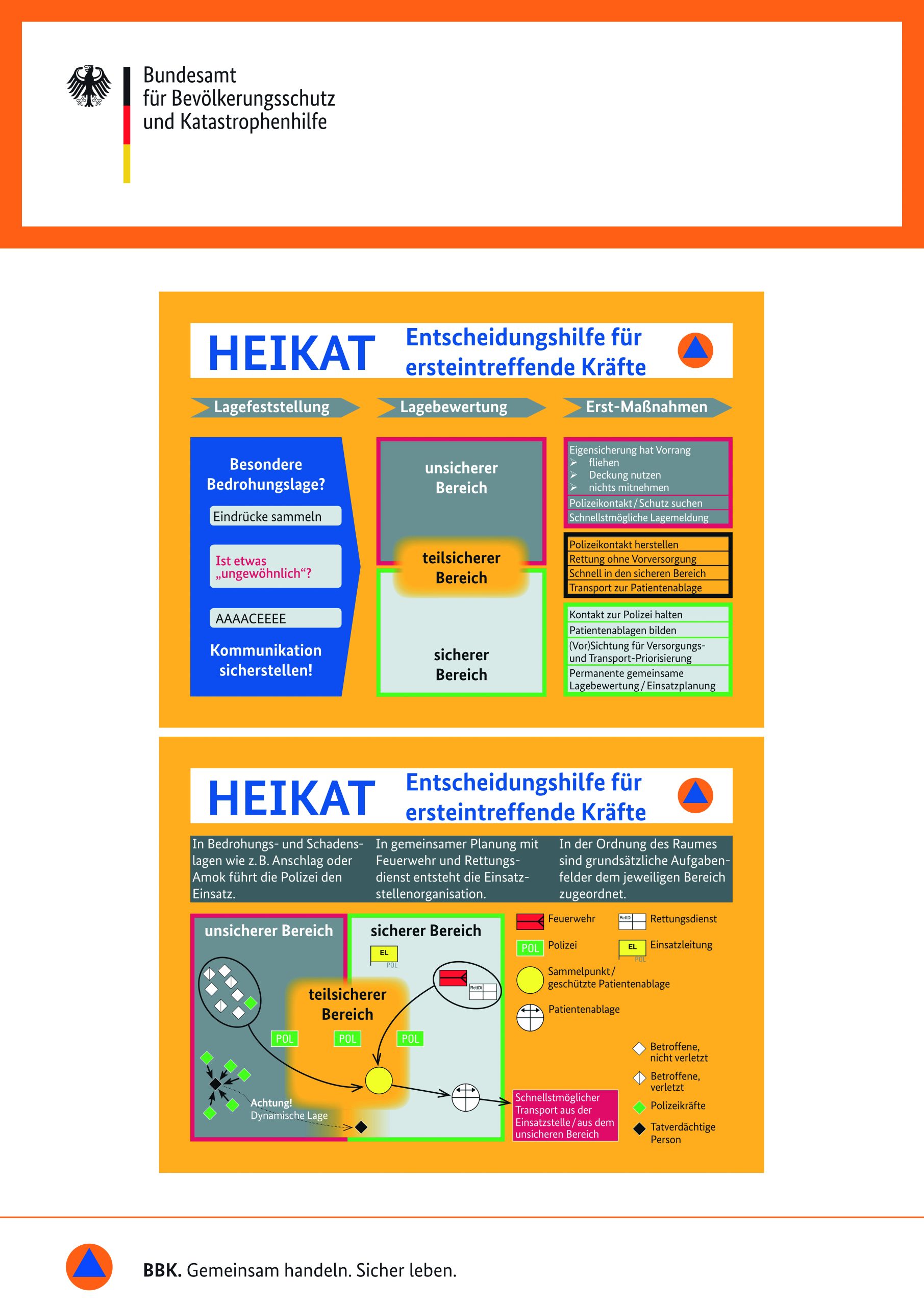

Der Einsatzort wird in unsichere, teilsichere und sichere Bereiche eingeteilt. Die Polizei legt die generelle Raumordnung aufgrund der geographischen oder baulichen Gegebenheiten sowie der geplanten Einsatztätigkeiten fest. Diese Bereichsdefinition ermöglicht einen Überblick über die Gefährdungslage und die Ableitung geeigneter Handlungsmöglichkeiten, wie im HEIKAT-Dokument beschrieben (Abb. 1).

Unsicherer Bereich (ROT)

Der unsichere Bereich, auch „rote Bereich“ genannt, ist ein Bereich, in dem eine unmittelbare Gefahr für alle Einsatzkräfte besteht. In diesem Bereich dürfen nur Polizeikräfte eingesetzt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten, gegen Täter vorzugehen und Verletzte und Betroffene zu evakuieren. Der Zugang zu diesem Bereich ist streng reglementiert, um die Sicherheit der Einsatzkräfte zu gewährleisten.

Teilsicherer Bereich (GELB)

Der teilsichere Bereich, auch „gelber Bereich“ genannt, ist ein Übergangsbereich zwischen dem unsicheren und dem sicheren Bereich. In diesem Bereich besteht keine unmittelbare Gefahr für die Einsatzkräfte, so dass sich die Einsätze hier auf lebensrettende Sofortmaßnahmen und den schnellstmöglichen Transport der Betroffenen in den sicheren Bereich beschränken. Gegebenenfalls können hier weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung hinzugezogen werden, um eine schnelle Hilfe zu gewährleisten.

Sicherer Bereich (GRÜN)

Der sichere Bereich, auch „grüne Bereich“ genannt, ist der Teil der Einsatzstelle, in dem die Einsatzkräfte nur den normalen Einsatzrisiken ausgesetzt sind. Dieser Bereich befindet sich innerhalb des Absperrbereichs, in dem die Bedingungen für die Einsatzkräfte als stabil und sicher eingestuft werden. Hier können normale Einsatzmaßnahmen ohne die Risiken der anderen Bereiche durchgeführt werden.

Charakterisierung von Einsatzlagen

Einsatzlagen können aufgrund der räumlichen Veränderung der Gefahrenlage grundsätzlich in mobile und stationäre Formen unterteilt werden. Ein Wechsel zwischen diesen Formen ist jederzeit möglich.

Mobile Einsatzlage (mobile Täter)

Eine mobile Einsatzlage ist dadurch gekennzeichnet, dass die Gefahr nicht an einen bestimmten Ort gebunden ist. Die Bedrohung und damit auch das Gefahrengebiet können sich bewegen. Dies ist häufig bei Amok- oder Terrorlagen der Fall, wenn die Täter zu Fuß oder in Fahrzeugen unterwegs sind. In solchen Situationen können sich weitere Taten im gesamten Stadtgebiet ereignen, so dass es keine klar abgrenzbaren sicheren Bereiche gibt. Die Entsendung von Einsatzkräften sollte daher immer in enger Abstimmung mit der Polizei erfolgen.

Stationäre Einsatzlagen (stationäre Täter)

Bei stationären Einsatzlagen ist die Gefahr auf einen bestimmten Ort, z.B. ein Gebäude oder ein abgegrenztes Gebiet, beschränkt. Der Gefahrenbereich ist statisch definiert und bleibt in seiner Lage unverändert. Diese Konstellation liegt typischerweise vor, wenn die Polizei Täter in einem Objekt festgesetzt hat oder wenn sich Täter in einer Position verschanzt haben. In solchen Fällen können die Einsatzkräfte in definierten sicheren Bereichen agieren, um die Gefährdung für alle Beteiligten so gering wie möglich zu halten.

Die Alarmierung bei LebEL erfordert eine klare Struktur und Definition, weshalb sich ein eigenes Einsatzstichwort bewährt hat. Im Land Brandenburg ist dieses Stichwort als „polizeiliche Einsatzlage“ definiert. Der Vorteil dieser Festlegung liegt auf der Hand: Zum einen dient das Stichwort als Trigger für alle alarmierten Kräfte und signalisiert ihnen sofort, dass es sich um einen außergewöhnlichen Einsatz handelt. Dies trägt dazu bei, dass alle beteiligten Einsatzkräfte den Eigenschutz in den Vordergrund stellen und sich der erhöhten Gefährdung bewusst werden.

Darüber hinaus ermöglicht diese organisierte Strategie im Rahmen der Einsatzvorplanung die Bereitstellung spezieller Kräfte und Mittel, die über die Standardressourcen hinausgehen. Dies umfasst sowohl den Einsatz geeigneter Fahrzeuge und Geräte als auch die Planung zusätzlicher Führungsstrukturen und die Einbindung übergeordneter Behörden. Eine solche umfassende Planung und Flexibilität ist entscheidend, um den spezifischen Anforderungen einer LebEL gerecht zu werden.

Nach der Alarmierung sollte die Leitstelle einen kurzen Moment innehalten und sich den notwendigen strategischen Überlegungen widmen, wie sie im Crew Ressource Management beschrieben sind. Es wird empfohlen, die so genannte „Zehn für Zehn“-Taktik anzuwenden, um einheitliche Informationen und Anweisungen an alle anwesenden Mitarbeiter zu geben. Diese Methode stellt sicher, dass alle Beteiligten über die aktuelle Situation und die geplanten Maßnahmen informiert sind.

Anschließend sollte ein Übergang von der Allgemeinen Aufbauorganisation (AAO) bzw. Allgemeinen Führungsorganisation (AFO) zur Besonderen Aufbauorganisation (BAO) bzw. Besonderen Führungsorganisation (BFO) erfolgen. Diese Umstrukturierung ist notwendig, um den besonderen Anforderungen und Herausforderungen einer LebEL gerecht zu werden. Die Besondere Führungsorganisation ermöglicht eine effektive Koordination und einen zielgerichteten Einsatz der Kräfte, was für die erfolgreiche Bewältigung des Einsatzes von entscheidender Bedeutung ist.

Im Rahmen der Abarbeitung einer LebEL ist eine BFO erforderlich, die eine klare Trennung in verschiedene Bereiche innerhalb der Leitstelle vorsieht. Dies gewährleistet eine strukturierte und effektive Abarbeitung der Einsatzlagen. Darüber hinaus sollten Kommunikationswege definiert und ggf. Verbindungspersonen zur Polizei benannt werden, um die Zusammenarbeit zu optimieren.

Die örtliche Einsatzleitung kommuniziert über eine Stabssoftware ständig mit der Regionalleitstelle. Um eine reibungslose Kommunikation zu gewährleisten, ist in der Regionalleitstelle immer ein Zugang zur Stabssoftware eingerichtet. Diesen Vorteil genießen die Regionalleitstellen im Land Brandenburg seit dem landesweit eingeführten Projekt „Informationsraum BOS“, das alle Feuerwehren, die Regionalleitstellen und das Koordinierungszentrum Krisenmanagement (KKM) im Ministerium für Inneres und Kommunales vollständig vernetzt.

Der Leiter der besonderen Führungsorganisation der Regionalleitstelle fungiert als Ansprechpartner für die örtliche Einsatzleitung sowie für den Verbindungsbeamten der Polizei. (Abb. 4) Er stellt sicher, dass alle relevanten Informationen aus der Leitstelle an die Einsatzleitung und die Polizei weitergeleitet werden. Unterstützt wird er von drei Abschnittsleitern, die regelmäßig in Briefings über die aktuelle Lage und die geplanten Maßnahmen informiert werden. Das Einsatzleitsystem Celios befindet sich in dieser Phase im Ausnahmezustand, so dass eine differenzierte Einsatzbearbeitung in den jeweiligen Abschnitten möglich ist.

Innerhalb der Regionalleitstelle werden drei Abschnitte gebildet:

Der Abschnitt 1 nimmt alle eingehenden Notrufe an. Über die Ausnahmelage des Einsatzleitsystems CKS werden die Einsätze dem Abschnitt 2 oder 3 zugewiesen. Der Abschnitt 1 verfügt über sechs Arbeitsplätze und zwei Überlaufplätze, insgesamt also über acht Arbeitsplätze. Personell wird der Abschnitt durch Mitarbeiter aus dem Bereitschaftsdienst sowie der Leitstellenreserve der Wachabteilung der Berufsfeuerwehr besetzt.

Der Abschnitt 2: ist für die Einsatzbearbeitung der LebEL zuständig und arbeitet ausschließlich von zwei Arbeitsplätzen aus. Aufgrund von temporären Straßensperrungen und anderen Einsatzhindernissen entscheidet der Abschnitt 2 nach pflichtgemäßem Ermessen über die Alarmierung und Disposition von Kräften und Mitteln. Die Alarm- und Ausrückeordnung ist in dieser Phase außer Kraft gesetzt. Die Einsatzleitung meldet die Verfügbarkeit und Stationierung der Kräfte über die Stabssoftware, während die Regionalleitstelle die aktuellen Statusmeldungen der Kräfte auf gleichem Wege zurückmeldet.

Der Abschnitt 3 übernimmt die gesamte Einsatzbearbeitung der Einsätze die nicht der Sonderlage zuzuordnen sind. Er arbeitet an den verbleibenden zwei Arbeitsplätzen.

Die Funktionen innerhalb der Regionalleitstelle sind durch Funktionswesten gekennzeichnet. Diese Art der Kennzeichnung hat sich bewährt und stößt sowohl innerhalb als auch außerhalb der Regionalleitstelle auf positive Resonanz. Diese Maßnahme trägt dazu bei, die Identifikation der jeweiligen Aufgaben und Verantwortlichkeiten während einer BFO zu verdeutlichen und die Kommunikation zu verbessern.

Bei der Einsatzvorplanung ist es von größter Bedeutung, die Kommunikationswege genau festzulegen. Dabei sollten alle denkbaren Kommunikationswege in Betracht gezogen werden, um eine effiziente und standardisierte Meldung zu ermöglichen. Hier können bestehende Programme, wie z.B. das Modul IVENA MANV, genutzt werden, um sicherzustellen, dass die Krankenhäuser zeitnah über die aktuelle Lage informiert werden. Eine strukturierte Informationsweitergabe ist entscheidend, um eine koordinierte Reaktion aller Einsatzeinheiten zu gewährleisten.

Darüber hinaus müssen geeignete Funkkonzepte entwickelt werden, um die Kommunikation zwischen den verschiedenen Behörden am Einsatzort sicherzustellen. Diese Konzepte stellen sicher, dass Informationen effizient und zuverlässig transportiert werden können, was in einer bereits gefährlichen Situation unerlässlich ist. Von großer Bedeutung ist auch die Festlegung spezifischer Telefonnummern, die innerhalb der Leitstelle gesondert signalisiert werden. Eine gut koordinierte Annahme dieser Nummern ist entscheidend, denn nichts ist schlimmer als eine unbesetzte Telefonnummer in einer Krisensituation.

Bei der Vorplanung der Telefonnummern sollte überlegt werden, ob diese immer von Disponenten bedient werden müssen oder ob ggf. auch Mitarbeiter aus dem rückwärtigen Bereich in der Lage sind, Anrufe entgegenzunehmen. In einer solchen Situation kann der Kommunikationsdruck unterschiedlich hoch sein. In der ersten Phase könnte die Leitstelle mit einer großen Anzahl von Notrufen konfrontiert werden, gefolgt von Anrufen von Einsatzkräften oder anderen Sicherheitsbehörden, und in einer späteren Phase könnten auch Bürger Anfragen zu den betroffenen Personen stellen.

Wichtig ist auch, dass in der Einsatzvorplanung klar definiert ist, wer im Bedarfsfall ein Bürgertelefon einrichtet. Ebenfalls sind die Kommunikationswege zu den benachbarten Leitstellen voraus zu planen. Dabei ist zu beachten, dass bei Nichterreichbarkeit der Leitstelle auch benachbarte Kräfte aktiv werden könnten, weil sie das Bedürfnis haben, Hilfe zu leisten. Dies muss verhindert werden, da nur ein koordinierter Einsatz zum Erfolg führen kann.

Ein weiterer Aspekt ist die Öffentlichkeitsarbeit bei LebEL. Hier sollte die Polizei federführend in der Medienarbeit agieren, um gezielte Informationen an die Öffentlichkeit weiterzugeben. Gleichzeitig kann im Rahmen der Einsatzvorplanung diskutiert werden, wie die Feuerwehrleitstelle zur Kommunikationsarbeit beitragen kann, um die Deutungshoheit im Bereich der sozialen Medien zu behalten oder zu erlangen.

Auch der Einsatz sogenannter Virtual Operations Support Teams (VOST) könnte in Betracht gezogen werden. Das VOST sammelt, prüft und analysiert im Einsatzfall relevante Informationen aus dem Internet und kommuniziert diese an Führungseinheiten. Zudem erstellt das Team digitale Karten, um ein möglichst genaues Bild der Einsatzlage geben zu können. In Sozialen Medien kann die Einheit Falschnachrichten aufspüren und wichtige Informationen für den Einsatz erkennen. Das alles hilft der Einsatzleitung, noch fundiertere Entscheidungen zu treffen. Das Team arbeitet online zusammen. um klare und einheitliche Informationen zu verbreiten. Darüber hinaus wäre der Einsatz des Modularen Warnsystem (MoWaS) denkbar, um die Bevölkerung zeitnah zu informieren und damit die Anzahl der Notrufe zu reduzieren. Eine effiziente Kommunikation ist daher ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Einsätzen, insbesondere in LebEL.

Erfahrungen aus Brandenburg: Entwicklung der Regionalleitstellen

Im Land Brandenburg wurde seit der Entscheidung zur Bildung gemeinsamer Regionalleitstellen ein wichtiger Schritt in der Zusammenarbeit und Harmonisierung der Arbeitsabläufe getan. Die fünf Regionalleitstellen arbeiten seitdem eng zusammen, um ihre technische Umgebung und die Arbeitsabläufe der Regionalleitstellen zu harmonisieren. Durch die gemeinsame Ausschreibung und Beschaffung aller technischen Einrichtungen wurde ein vollständig vernetztes Einsatzleitsystem geschaffen, das auch auf eine robuste Kommunikationsinfrastruktur zurückgreifen kann.

Ursprünglich war diese Infrastruktur auf einen technisch redundanten Betrieb ausgelegt. Heute ist dieses Konzept so weiterentwickelt worden, dass es nicht nur bei technischen Ausfällen, sondern auch bei organisatorischen Sonderlagen einer Regionalleitstelle eingesetzt werden kann. So können während einer LebEL problemlos andere bei der Notrufannahme und Einsatzbearbeitung unterstützen. Diese reibungslose Zusammenarbeit basiert auf langjährig abgestimmten Prozessen, die die Grundlage für effektives Handeln in Krisensituationen bilden.

Ein zukunftsweisendes Projekt, das diese Zusammenarbeit weiter fördert, ist der „Informationsraum BOS“ im Land Brandenburg. In diesem Rahmen wurden weitere technische Fortschritte umgesetzt. Alle rund 1.800 Freiwilligen Feuerwehren im Land Brandenburg erhalten ein Einsatz-Tablet, das mit verschiedenen Anwendungen ausgestattet ist, darunter die Stabssoftware CommandX. Mit dieser Software können die Einsatzkräfte schnell auf Informationen zugreifen und die ihnen zugewiesenen Einsätze bearbeiten. CommandX fungiert als Schnittstelle zum Einsatzleitsystem, um sicherzustellen, dass wichtige Informationen effizient zwischen der Leitstelle und den Einsatzkräften übermittelt werden.

Darüber hinaus wird derzeit ein Lage-Dashboard entwickelt, das die aktuelle Situation der Regionalleitstellen darstellt. Dadurch können andere Regionalleitstellen erkennen, wann Unterstützung benötigt wird. Ein Messenger-Dienst wird in Zukunft die Kommunikation zwischen der Leitstelle, den Einsatzkräften vor Ort und eventuell auch mit der Polizei erleichtern. Diese maßgeschneiderte Kommunikationslösung wird entscheidend sein, um die Koordination und den Informationsaustausch in kritischen Situationen zu verbessern.

Nicht nur bei möglichen Neu- und Umbauplanungen von Leitstellen, sondern auch bei der Diskussion über Organisationsformen von Leitstellen (Regionalleitstellen, virtuelle Leitstellen, kooperative Leitstellen) ist es wichtig, solche besonderen Situationen zu berücksichtigen. Bei Neu- oder Umbauplanungen sollte darauf geachtet werden, dass diese besonderen Anforderungen in die technische Umsetzung einfließen, um die Bewältigung solcher Lagen weiter zu optimieren. Die Erfahrungen aus Brandenburg zeigen, wie wichtig eine langjährige Zusammenarbeit und der technische Fortschritt sind, um im Ernstfall schnell und effektiv handeln zu können.

Die Bewältigung von LebEL erfordert eine vorausschauende Einsatzvorplanung, die bereits in der Planungsphase wichtige Aspekte wie Checklisten und Prozessbeschreibungen berücksichtigt. Es ist wichtig, alle an der Gefahrenabwehr beteiligten Akteure in diesen Prozess einzubeziehen und ihre Perspektiven und Arbeitsweisen aufeinander abzustimmen. Eine einheitliche Terminologie und ein einheitliches Verständnis sind unerlässlich, um in einer kritischen Situation effizient und koordiniert handeln zu können. Da in solchen Ausnahmesituationen unterschiedliche Behörden und Organisationen handeln, ist es sinnvoll, eine gemeinsame Arbeitsgrundlage zu schaffen, die den Austausch und die Zusammenarbeit fördert.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, sich in die Lage des anderen hineinzuversetzen und seine Vorgehensweise zu verstehen. Nur durch eine enge Verzahnung der Handlungsansätze und eine klare Kommunikation können alle Beteiligten optimal zusammenarbeiten und die Herausforderungen einer LebEL erfolgreich bewältigen. Diese Zusammenarbeit ist nicht nur für die Sicherheit der Einsatzkräfte wichtig, sondern auch für den Schutz der Betroffenen und die Effizienz der Gefahrenabwehr insgesamt.

Autor: Brandamtsrat Hendrik Hänig

Erstmals erschienen in: Crisis Prevention 2/2025

Mit WhatsApp immer auf dem neuesten Stand bleiben!

Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal, um die Neuigkeiten direkt auf Ihr Handy zu erhalten. Einfach den QR-Code auf Ihrem Smartphone einscannen oder – sollten Sie hier bereits mit Ihrem Mobile lesen – diesem Link folgen: