Insbesondere die letzten zehn Jahre sind von immer komplexeren humanitären Herausforderungen einschließlich bewaffneter Konflikte in Form einer multidimensionalen Dauerkrise auch in Europa geprägt. In dieser Lage rückt die Zusammenarbeit zwischen zivilen und militärischen Gesundheitsdiensten, aber auch die Vorbereitung des Gesundheitssystems auf einen bewaffneten Konflikt in der direkten Nachbarschaft Deutschlands wie auch ggf. auf eigenem Staatsgebiet zunehmend in den Fokus. Es gilt in dieser Situation, für den Notfall vorbereitet zu sein, auch wenn natürlich zu hoffen ist, dass dieser nie eintritt. Als Nationale Rotkreuz-Gesellschaft ist es das Mandat und die Pflicht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), auf die veränderte Realität zu reagieren und entsprechende Vorkehrungsmaßnahmen für den Bedarfsfall zu ergreifen. Sich nicht vorzubereiten, wäre verantwortungslos.

DRK-Unterstützung des Sanitätsdienstes der Bundeswehr

Ein zentraler Punkt für den Krisenfall ist die mitwirkende Unterstützung des Sanitätsdienstes der Bundeswehr durch das DRK. Die Unterstützung ist eine Verpflichtung des DRK als die deutsche Rotkreuz-Gesellschaft und freiwillige Hilfsgesellschaft der deutschen Behörden im humanitären Bereich nach dem I. Genfer Abkommen und dem DRK-Gesetz.

Bisherige Erfahrungen in der Zusammenarbeit zwischen der Bundeswehr und dem DRK, nicht zuletzt bei größeren Notlagen, wie etwa der gemeinsame Ebola-Einsatz in Liberia 2014/2015, die Nothilfe für Geflüchtete 2015/2016 in Deutschland und besonders die Zusammenarbeit während der COVID-19-Pandemie, haben gezeigt, wie wirksam und effizient eine enge Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung dieser beiden Akteure sein können. Gleichzeitig hat die sicherheitspolitische Entwicklung der letzten Jahre verdeutlicht, dass Szenarien wieder realistisch werden, welche die Ressourcen des Sanitätsdienstes der Bundeswehr strukturell überfordern könnten.

In solchen Fällen erscheint eine formalisierte, operationalisierte und möglicherweise längerfristige Unterstützung durch das DRK notwendig. Es braucht deshalb klare Regelungen hinsichtlich der Aufgaben und Zuständigkeiten des DRK in solchen Einsätzen. Im Rahmen eines gemeinsamen Positionspapiers wurden vor Kurzem erste, noch nicht abschließende Schritte unternommen, um die Zusammenarbeit zu operationalisieren. Vorstellbar ist eine DRK-Unterstützung derzeit insbesondere in Sanitätseinrichtungen der Bundeswehr, im strategischen Patiententransport und in der verlässlichen Versorgung mit Blut und Blutprodukten. Die Bündelung der Kräfte soll gewährleisten, dass das DRK und die Bundeswehr im Bedarfsfall gemeinsam die bestmögliche Versorgung bieten können.

Speziell kommen neben der Versorgung mit Blut(-Produkten) die folgenden Aufgaben für das DRK in Betracht:

A) Im Inland:

- Zurverfügungstellung von medizinischem und pflegerischem Fachpersonal für die Aufrechterhaltung des Betriebs der Bundeswehrkrankenhäuser sowie beim Betrieb von Sanitätseinrichtungen der Bundeswehr im Rahmen der Drehscheibe in Deutschland,

- Verbringung von Patienten vom Ankunftsort in Deutschland (Flughafen, Hafen, Bahnhof etc.) in die jeweiligen Krankenhäuser,

- Gestellung von Personal für die Patientensteuerung im inländischen „Patienten-Verteilmechanismus (u.a. Kleeblattmechanismus)“ sowie für die militärischen Operationszentralen des Sanitätsdienstes der Bundeswehr.

B) Im Aus-/Einsatzland:

- Gestellung von medizinischem und pflegerischem Fachpersonal für den strategischen Patiententransport vom Einsatzland nach Deutschland,

- Mitarbeit/Unterstützung in militärischen Sanitätseinrichtungen der „Behandlungsebene 3“ / Einsatzlazarette (diese befinden sich im rückwärtigen Raum des Operationsgebietes) und auf dem rückwärtigen Weg ins Heimatland („Etappenlazarette“),

- Transport zum Ort des beginnenden strategischen Patiententransports (Flugzeug, Schiff, Zug, Landtransport) im Einsatzland.

Zielsetzung: Menschen helfen, Leid lindern, Neutralität bewahren

Oberstes Ziel bei der Unterstützung des Sanitätsdienstes der Bundeswehr durch das DRK ist immer, wirksame Hilfe und Schutz für die Opfer bewaffneter Konflikte und Katastrophen sicherzustellen. Das DRK beteiligt sich dabei nicht an Militäreinsätzen, sondern kümmert sich um die Versorgung der Zivilbevölkerung, aber auch verwundeter Kombattanten der Streitkräfte. Zu einer Unterstützung des Sanitätsdienstes der Bundeswehr durch das DRK wird es tatsächlich nur dann kommen, wenn die Grundsätze der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung dabei eingehalten werden können – insbesondere Unabhängigkeit, Neutralität und Unparteilichkeit. Schon im Jahr 2005 hat der Delegiertenrat der Bewegung Leitprinzipien für die Beziehungen aller Komponenten der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung mit militärischen Akteuren verbindlich festgelegt. Auf dieser Grundlage stellt das DRK in jedem Einzelfall unter anderem sicher, dass seine Aktivitäten nicht als Beitrag zu militärischen Handlungen und Anstrengungen wahrgenommen werden.

Darüber hinaus muss es aufgrund von Unabhängigkeit, Neutralität und Unparteilichkeit des DRK eine klare Rollentrennung zwischen militärischen und humanitären Aufgaben geben. Das DRK hat ein ausschließlich humanitäres Mandat. Dies muss auch so von außen wahrgenommen werden können. Nur dann bewahrt das DRK seine Unabhängigkeit und kann auch zukünftig sein Mandat und seine humanitäre Mission erfüllen. Zudem scheidet ein Tätigwerden des DRK aus, wenn bei einem Einsatz die Sicherheit des DRK-Personals oder der Hilfeempfangenden unvertretbar gefährdet wäre.

Lange Historie: Hilfe in Folge bewaffneter Konflikte

Die Unterstützung des DRK von Streitkräften in der Gefahrenabwehr, bei Hilfeleistungen im Katastrophenfall oder bei humanitären Hilfseinsätzen im Ausland ist bereits gelebter Alltag für das DRK. Dies zeigt nicht nur der gemeinsame Ebola-Einsatz in Liberia 2014/2015, in dem das DRK mit Unterstützung der Bundeswehr ein Behandlungszentrum eröffnet hat, das von der Weltgesundheitsorganisation zuvor baulich errichtet worden war oder auch die Nothilfe für Geflüchtete 2015/2016 in Deutschland, als die Bundeswehr unter anderem bei der Versorgung von geflüchteten Menschen unterstützte. Besonders ist auch die Zusammenarbeit, während der COVID-19-Pandemie in Erinnerung geblieben, in der der Sanitätsdienst unter anderem das DRK im Bereich Rettungsdienst und auch bei Testungen mithalf.

Die Unterstützung des Sanitätsdienstes schließt an die Gründung der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung und die Idee der Bildung Nationaler Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften an, denn im Sommer 1859 wird Henry Dunant, ein junger Kaufmann aus Genf, Zeuge der erschütternden Zustände nach der Schlacht bei Solferino, als Tausende verwundeter Soldaten unversorgt auf dem Schlachtfeld zurückgelassen werden und mangels medizinischer Versorgung unmenschlichen Qualen ausgesetzt sind und sogar in großer Zahl sterben. Zusammen mit den Bewohnern der umliegenden Dörfer nimmt Dunant deren Versorgung auf.

Drei Jahre später ruft er dazu auf, freiwillige Hilfsorganisationen – die heutigen Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften – zu gründen, die sich in bewaffneten Konflikten der verwundeten Soldaten annehmen. Auf zwei großen internationalen Konferenzen werden in der Folge die Grundlagen für das Rote Kreuz und die Genfer Konvention geschaffen. Innerhalb weniger Jahre entwickelt sich diese humanitäre Initiative dann zu einer weltweiten Bewegung.

Nächste Schritte der Zusammenarbeit

Das aktuelle, gemeinsame Positionspapier, indem der Umfang, die Grenzen und die Fortentwicklung der Zusammenarbeit festgelegt werden, inklusive der Themen gemeinsame Übungen und Ausbildungen, ist nur ein erster Schritt, an den sich mehrere weitere anschließen. Dazu zählt unter anderem die Schaffung einer vertraglichen Grundlage für die Unterstützung des Sanitätsdienstes der Bundeswehr durch das DRK. Auf dieser Basis soll zusätzliches medizinisches und pflegerisches Personal gewonnen werden, welches dann vom DRK für spezifische Aufgaben im Rahmen des Sanitätsdienstes der Bundeswehr eingesetzt werden kann

Gesundheitssystem: Ausreichende Kapazitäten schaffen und Vorräte anlegen

Doch nicht nur die zivil-militärische Zusammenarbeit muss stärker mitgedacht werden. Um auch der Zivilbevölkerung bestmöglich helfen zu können, braucht es im Ernstfall zum Beispiel ein leistungsfähiges Krankenhaussystem mit unter anderem einer Vielzahl an Kliniken mit spezifischen Kapazitäten. Die derzeitige Finanzierung in Verbindung mit der aktuellen – nicht hinreichenden – Krankenhausreform lässt einen an einem solchen System deutlich zweifeln. Viele Experten gehen davon aus, dass in den kommenden Jahren viele, eigentlich dringend benötigte Krankenhäuser schließen müssen. Dies wird dem in einem Zivilschutzfall erhöhten Bedarf an mengenmäßigen Behandlungskapazitäten, Spezialressourcen und Spezialfähigkeiten nicht gerecht. Deswegen sollte eine neue Bundesregierung im Krankenhausbereich umgehend nachbessern.

Auch für den rettungsdienstlichen Transport einer zu erwartenden, größeren Anzahl von Verwundeten innerhalb und außerhalb Deutschlands besteht Bedarf an ungebundenen Fahrzeugkapazitäten und im Bereich der Sanitätsmittelbevorratung für Konfliktsituationen sind ausreichende Reserven anzulegen. Auch hier gilt es noch, Deutschland krisenfest zu machen.

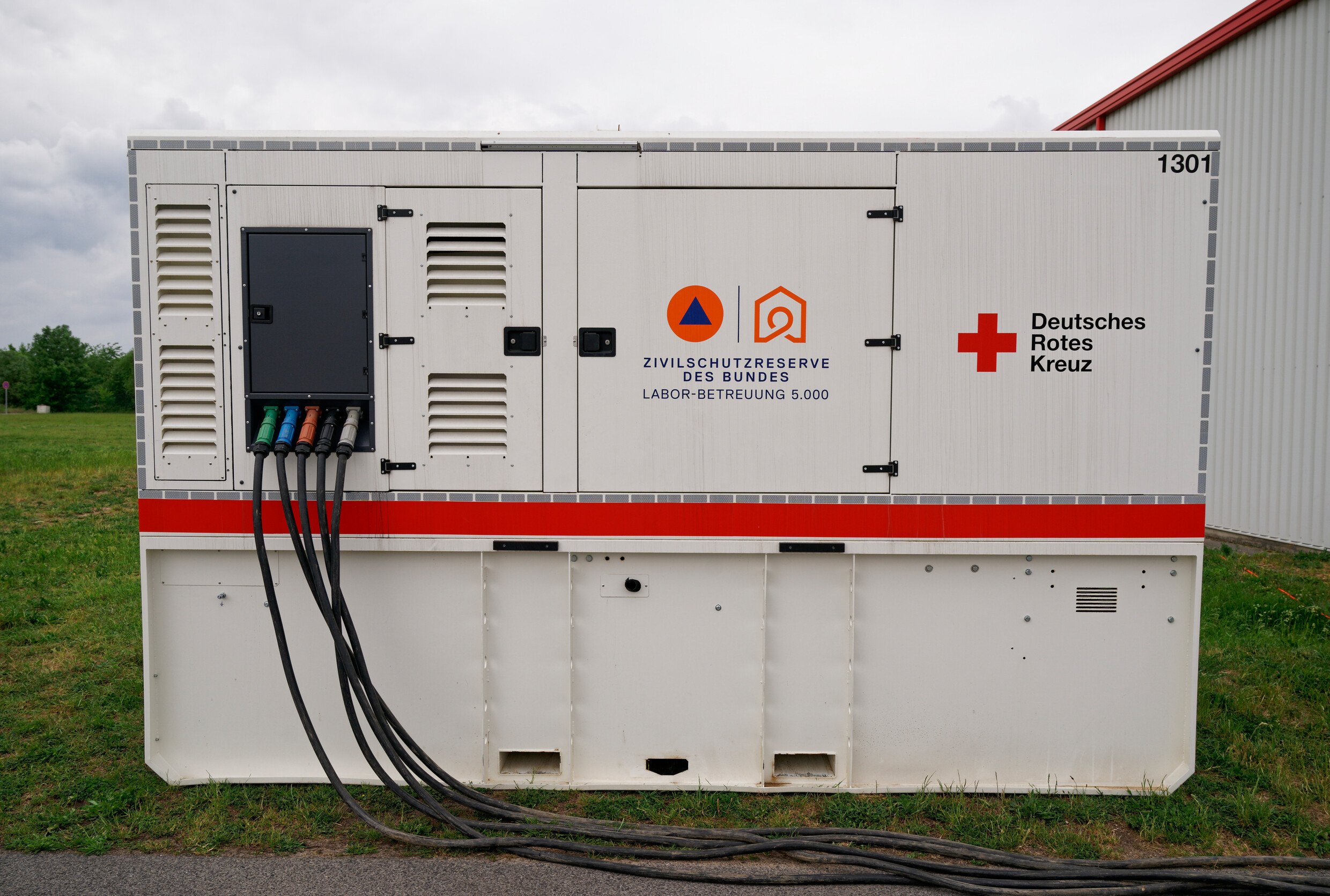

Darüber hinaus stellt der Arbeitskräftemangel vielerorts eine große Herausforderung dar. Mit einem umfassenden beschäftigungspolitischen Maßnahmenpaket könnte die Grundlage gelegt werden, um auch im bewaffneten Konflikt ausreichend qualifiziertes Personal zur Verfügung zu haben. Zudem ist die Schaffung weiterer Mobiler Betreuungsmodule (MBM 5.000) dringend erforderlich, um je Einheit im Krisenfall bis zu 5.000 Menschen weitgehend autark versorgen zu können und so nicht nur die medizinische Sicherheit der Bevölkerung zu stärken, sondern auch eine wirksame Betreuungsreserve bereithalten zu können.

Hier liegt die Finanzierung leider weitgehend auf Eis, obwohl von zehn versprochenen und benötigten Modulen erst rund eineinhalb finanziert sind.

Das übergreifende Ziel sollte es zwingend sein, alle betroffenen Handlungsfelder zu einem umfassenden und sektorenübergreifenden Hilfeleistungssystem zu verknüpfen. Präventives Handeln, das Vorhalten von Reserven sowie abgestimmtes und wirksames Krisenmanagement müssen bei sich verändernden Krisen im Interesse der jederzeit bestmöglichen Versorgung aller Patientinnen und Patienten möglich bleiben.

Dabei sollte man im Alltag ansetzen und das Ganze erproben, damit es dann im Krisenfall funktionieren kann.

Bei den Diskussionen um eine wirksame Ausgestaltung des Zivilschutzes der Gegenwart darf nie die zentrale Rolle des Ehrenamts aus den Augen verloren gehen: Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte nicht zuletzt des DRK sind eine essenzielle und unverzichtbare Ressource, um die Brücke von der Gefahrenabwehr zum Zivilschutz zu schlagen. Damit die ehrenamtlich Tätigen insbesondere im Bedarfsfall ihre wichtigen Aufgaben erfüllen können, ist eine stärkere Anerkennung des Ehrenamts unerlässlich. Ein wichtiger Baustein ist dabei eine bundesweit einheitliche Gleichstellung sämtlicher ehrenamtlich Helfenden von anerkannten Hilfsorganisationen.

Stärkung der Resilienz der Bevölkerung

Für einen besseren Zivilschutz ist zudem die Förderung von Maßnahmen zur Resilienzstärkung der Bevölkerung notwendig. Durch die Umsetzung solcher Maßnahmen wird die Bevölkerung in die Lage versetzt, sich in Krisensituationen selbst besser helfen und schützen zu können. Ein Beispiel ist die verstärkte Ausbildung von Pflegeunterstützungskräften. Diese könnten in Ausnahmesituationen beispielsweise in Notunterkünften unterstützen und dadurch einen enorm wichtigen Beitrag leisten.

Die Finanzierung wäre mit einem geringen zweistelligen Millionenbetrag möglich, also einem Betrag, der im Vergleich zum Bundeshaushalt minimal ist, dessen Wirkung aber im Krisenfall von enormer Bedeutung wäre. Gleichwohl muss das DRK hier aktuell massiv Eigenmittel einsetzen, um die Ausbildung voranzutreiben, und führt Pilotschulungen durch, deren Evaluationsergebnisse dem organisationsübergreifenden Projekt zugutekommen werden.

Auch die Ausbildung der Bevölkerung zum Beispiel durch Erste-Hilfe-Kurse mit Selbstschutzinhalten ist eine Vorsorgemaßnahme, welche die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung unter Aufbringung geringer finanzieller Mittel erhöht. Dadurch wäre jede und jeder Einzelne eher und besser in der Lage, sich in Krisensituationen selbst zu helfen und zu schützen. Diesbezüglich begrüßte das DRK, dass zwischen den Fraktionen Konsens bestand, das entsprechende Folgeprojekt (“EHSH”) auch in den Jahren 2025 – 2029 im Bundeshaushalt zu berücksichtigen. Die aktuell beabsichtigte Förderung sieht allerdings nur die Ausbildung von 450.000 Personen im Zeitraum 2025 bis 2029 vor.

Um die Fähigkeiten zur Selbsthilfe in der Bevölkerung in dem Maße aufzubauen, wie diese im Krisenfall benötigt würden, müsste jeder zehnte Haushalt bzw. vier Millionen Menschen geschult werden. Soll dies innerhalb der gesetzten Fünf-Jahres-Frist gelingen, müssten jedes Jahr 800.000 Personen ausgebildet und entsprechend die vorgesehenen jährlichen Mittel verzehnfacht werden. Das DRK steht bereit, mit den anderen anerkannten Hilfsorganisationen zusammen die dafür nötigen Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, um die Selbst- aber auch Fremdhilfe im Fall einer Notlage in Deutschland deutlich zu stärken.

Großer Handlungsbedarf

Zusammenfassend muss noch Vieles geschehen, um Deutschland insbesondere hinsichtlich des gesundheitlichen Bevölkerungsschutzes auf Notlagen im Zusammenhang mit den sicherheitspolitischen Veränderungen und den daraus resultierenden komplexen Herausforderungen im humanitären Bereich vorzubereiten. Natürlich ist dringend zu hoffen, dass es nie nötig sein wird, die für den Notfall dann geschaffenen Kapazitäten und Reserven abzurufen, aber es wäre angesichts der sicherheitspolitischen Entwicklungen fahrlässig, die entsprechenden Maßnahmen nicht zu ergreifen.

Autoren: Dr. Heike Spieker und Philipp Wiesener

Erstmals erschienen in: Crisis Prevention 1/2025

Mit WhatsApp immer auf dem neuesten Stand bleiben!

Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal, um die Neuigkeiten direkt auf Ihr Handy zu erhalten. Einfach den QR-Code auf Ihrem Smartphone einscannen oder – sollten Sie hier bereits mit Ihrem Mobile lesen – diesem Link folgen: